キャンプのだいご味はアウトドアで行うBBQですね。

炭火でチクチク焼いた網焼き肉…、激しく割れて普段より豪快な姿を見せるビッグ・ソーセージ…、見事に干からびて旨味を濃縮させるエリンギ…。

せっかくだから、焼く意外にも色々と試したくなるもの。

どうも、コンバット(クリムゾン)越後の気まぐれグルメ紀行です。

今回は、炭火で作ったアルミホイル芋を家庭で再現できないか? そういった企画…。

CAMP の意味は広いぞ

キャンプと言っても「野営、合宿、陣営、仲間」など複数の意味があります。

野営以外の意味では、共通の目的をもった集団がワラワラしていると “CAMP” ですね。

それでいて、ソロキャンプという言葉も矛盾せずに成立するというのがステキです。

まあ、この夏、私は某「生成AI CAMP」に参加していましたので、その締めのタイミングでリアルキャンプをして夏を終えようということでした。

場所をセッティングするにあたって、インスタ映えならぬワードプレス映えする写真を撮りたかったのですが…、どうせならネイチャーサバイバルな場所が良かったのですが…。

しかし、快適に食べて飲んでをしたい…、そんな気持ちに支配されて野営感は0の場所に。

もっと欲しいですね、野性的なワイルド・オブジェクトが。

密林とか野獣の雰囲気が…、欲しい。

まあ、いいけど…。

サツマ芋といっても色々

秋は焼き芋。

焼酎は麦に限る。

(芋焼酎ちゃうんか~い)

と、いうわけでアウトドアBBQの際にアルミホイル巻きで作った焼き芋の味を「家庭で再現」できないだろうか?

ふとそう思って、スーパー寄った際にまた芋を買ってしまった。

↓じゃがいもダイアリー って表示されますが、リンク先はサツマイモの説明です。

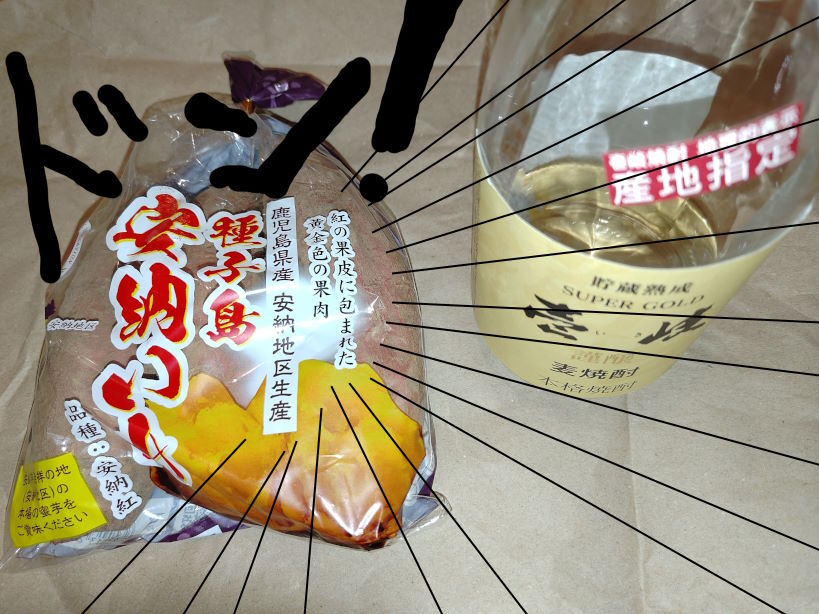

今回は、品種としては安納いも(あんのういも)ですね。

サツマイモといえば、赤色が鮮明でちょっとスマートなべにはるかをイメージする人が多いかもしれませんが、色味もスタイルもずんぐりしている安納いも。

甘くてネットリしているので、輪切りで焼いたりするのはもったいないらしいです、アドバイザーによると。

つまり、切らずにホイル焼きにするのがベスト。

エアーオーブンという調理器具

さあ、どうやって屋外BBQのアルミホイル巻き安納いもを家庭で再現するか?

そう考えてネットで調べごとをしていると、偶然にも「これ、家にあるわ」という器具で調理している記事を発見しました。

こうやって、ボックス内に積んでいきます。

絵面としては炭火内にインしている形態と似ている所、アリますね。

炭火の際は、表面を水で洗った芋を「濡れたまま」アルミホイルを二重に巻いて投入しました。

アウトドア・アドバイザーがそう言うものだから、そうなのでしょう。

しかし、この濡れたまま包む or 表面の水気をふき取って裸で入れる…

どっちがいいのだ?

裸で入れる方法に関してはエアーオーブン調理を書いたネット記事がそうやっていました。

Wet製法 vs Dry製法

・表面をふいて裸で入れる

・表面をふいて包んで入れる

・表面が濡れたまま包んで入れる

この3パターンを試してみました。

そう、こいつでね…。

recolte(エアーオーブン)を調理に使用。

どういった仕組みかというと申すと、熱風を上から下に循環させるタイプとなります。

ファンが付いていて、熱い空気が順繰りに動き回るので、あんまりひっくり返す必要が無いのです。

今回の調理では、190℃35分でトライ。

途中でひっくり返す作業はあえて行いませんでした。

これは3本目を食べたときの写真となります。

飽きてきたので、包み紙の上からラップを巻いて冷蔵庫で寝かせておきました。

食べる際は電子レンジで温めています。

それで、濡れているパターンと水気をふき取ったパターンですが、味に変化は…

何もありませんでした。

普通においしくいただけました。

炭火で作ったモノと近い感覚で食べることができたと思います。

炭火アルミホイル巻きの方が甘かったような気もしますが、農産物なので個体差がありますからね。

BBQのときに食べた安納いもが、たまたま甘みが強かっただけ…、そんな気もします。

あるいは、皿に残っていた辛味成分(ニンニク唐辛子)が付着することによって、辛さが甘さを引き立てる効果があったのかもしれません。

殴られた後に優しくされると、もっと優しく感じるアノ効果です。

だから? って、いう…。

生成AI CAMP 卒業した雑感

ここで書くことではないのですが、某 生成AI CAMP の受講が終了したので、その感想をメモ替わりに書いておこうと思います。

40万円以上もの料金がかかりました。

大金です。税抜きの50%はリスキリング制度によって返還されるはずですが、これを書いている現時点ではまだ支給されていません。

最悪、返還されないというスタンスで続きを書きます。

受講のきっかけは、YouTube を視聴していて繰り返し流れたホリエモンのCMです。

やはり宣伝は大事ですね。

受講を終えた今となっては、CMで語っているほど簡単・便利・スタイリッシュなものではないです。

確かにコーディング(Python というプログラム言語の記述)に関しては、2つの意味で革命的な進化があったことを実感しました。

一つは ChatGPT に質問すると、コードを書いてくれるということです。

書いてくれたものに対して、こういう風に手直ししてくれ、という追加の指示を出すことも可能です。

わあ、スゴイ。

もう一つは、GitHub Copilot というコーディングの支援ツールです。

例えば、United State という言葉を US に変えるという行動を取ると、「じゃあ、ここも直すよね」という感じで他の必要箇所も訂正する候補を示してくれます。

一つ直すことによって、こちらのやろうとしている意図をくみ取って付属の提案をしてくれますが、これの精度がかなり高くて驚きます。

じゃあ、素人がポンポンポンポン、エラーも出ずに想定通りに動くプログラムが書けるのかというと、答えは否です。

英語のテストを受けて45分で70点を採れる実力のある人が、15分で80点を採れるようになる…、そんなイメージでしょうか?

正しい設計、正しいロジックの元に進めていけば間違いなく効率化の恩恵を受け取れそうです。

だけど、できない人ができるようになる…、そういう(ドラえもんの秘密道具的な)魔法の力ではない、ここは間違えずに認識するべき点です。

課題があって、何回もそれを提出します。

途中までは、生成AIに丸投げポン、で解決できると思います。

しかし、それを見越してだと思いますが、複雑な内容の課題が中ボス・ラスボスとして登場します。

複雑な状況になると、こちらの状況説明が難しくなるのですね。

単純にコーディングがこう、だけではなくデータファイルがどの階層にどう入っているのか、データベースがどのように作られているのか?

本当に必要なものをインストールしているのか?

環境設定みたいなヤツ、間違えていない?

など、こっちサイドの説明しなければならない要素が増えます。

こうなると、丸投げは不可ですね。

エラーに対して、こういうエラーがでたけど、これは何? と、いう質問をするのが関の山。

質問や解決策の大枠がまずければ、間違った方向に進んで泥沼になる可能性もあります。

カーナビで例えるなら、こちらの現在位置を口頭で教えて目的地までの経路を聞くみたいな感じ。

そりゃあ、こっちの正確な位置を言えなければベストな答えなど得られませんよ。

こうして必ず生まれるエラー地獄に対して常人は耐えられるのだろうか?

ただ、ホリエモンのCMで言うなら「汎用性が高すぎて、やりたいことがいっぱいでてきてドキドキすると思うんですよね」みたいな掛け合いがあるのですが、これはそう。

昔、職業訓練みたいなので Java とかそういうプログラミング系の講習を受けていたことがありますが、そのときに隣に座っていた(もう一つ理解度の悪かった)人。

割と最初の方に、今できる範囲で自由に何か作ってください、という課題があってですね…、素数を叩き出すコードとかそういうやつでいいんです。

でも、そのできない人は「何をやっていいのか思いつかないから、できない」って言うのですね。

う~ん。

こういうことをやりたいな。

こういうことをやるためには、どういう風に組み立てるべきかな。

こうやったら、これを実装できそうだな。

○〇をしたい。

これが、やはりスタートなのです。

できるかどうかは別として、やりたいことがあるかどうか、これが非常に大事。

ゴールを設定して、そこまでの道のりを構築していく。

生成AIというものも、道具として考えれば目的達成のための手段でしかありません。

とりあえず、+ドライバーとかペンチを渡されて「これで遊んでみて」と言われてもまったく面白くも何ともないでしょう。

だけれども自走するミニカーを作るとか、そういう目的の元に道具を渡されたとき…そのときは喜んで道具を手につかむのではないか?

この道具で何ができるのか? どうやったらうまく使いこなせるのか? 目的があるからこそ、スキルをアップをする気になるのだと思います。

○〇をしたい。

これこそが、スタートでありゴールであり、万物の創生であり終着なのです。

だから、妄想力みたいなものは高い方がいいと思うのですよね。

Most走力、Mo走力です。

コメント