激安で売り逃げができない…大手しか勝たん世界に変貌するマネー事情、

フリーミアム戦略っていうのか、課金で GAXCHA ?

みたいなことを書きたい…、コンバット(クリムゾン)越後です。

あれは、10年以上前の出来事だった。

当時、失業中だった私は職業訓練に申し込んで Android アプリ作成の講習を受けた。

そんな講習とは無関係の職場に就職した私は、しかし一獲千金の夢をもとにアプリ開発を続けた。

そして、無名にして無能の一介の個人開発者としてアンドロイド・アプリ市場に殴り込みをかけたのだった。

夢 幻に崩れていく中…、

荒野にバラックの村落と怪しい行商が点在するだけだった世界が、短期間で高層ビルの立ち並ぶビッグシティーに育っていくのを見た気がした。

プロとアマが同じリングで

モバイルバッテリー界隈の商品を深堀りしていて、私は下記のようなことを述べています。

・大手は品質を重視する

・無名メーカーは激安で逃げ切る

大手有名メーカーだと世間での評判を重視しますし、一つ目を買ったユーザーがリピートして二つ目、三つ目を買ってくれるかもしれない。

無名の謎メーカーだと世間での評判など度外視、購入者にリピーターになってもらう気も無いから安さをゴリ押しする。

例えば電池の場合、電池でありさえすればそれでよい。

品質はイマイチでも安さというメリットがある。

こういった住み分けがあると思います。

しかし、インターネットやスマホゲームにおいて激安逃げ切り戦術ができなくなっています。

まずはウェブサイトから見ていきましょう。

個人の副業という規模で運営するにしても、ブログを成長・発展させるには下記の要素が求められると言われています。

・正確である

・権威性がある

・独自性がある

・専門的である

・最新の情報である

・品質が高い記事で構成されている

・インチキをしていない

これらは企業、それも社名やブランド名で売るような有名企業に求められる要素です。

ちょっと何言っているのか分かりませんね。

メジャーはメジャーなりの、マイナーはマイナーなりの振舞い方・戦い方がありそうなものなのに、そんな区別はない。

もちろんニッチな分野を攻めることで企業とのモロ被りを避けることはできますが、(正攻法しかダメという)戦術そのものに変わりはありません。

成熟しきって純潔を求める世界、しかしながら王道にして平凡。

これでは少しばかり退屈しそうですね(見る方も作る方も)。

Android 黎明期のアプリ

スマホが出初めの頃、今でいう Google Play ストア( iPhone だと App Store に該当する)は、野暮ったくてアングラでカオスな雰囲気でした。

地下アイドルみたいな? 知らんけど。

Java の派生版言語でプログラミングして、アプリを公式に出すことは誰でもできたのですね。

登録料も確か、映画を1~2本劇場で観る程度の代金でした。

例えば2010年だとスマートフォンの国内普及率は10%未満。

まだまだビジネスの場として、企業も注目していなかった頃です。

個人でもやれそうな気配は感じられました。

実際、ある時期までは個人デベロッパーのアプリがたくさんありました。

200円販売のゲーム

スマホアプリでもニンテンドーでもいいのですが、ゲームを一例にして説明します。

仮に買い切りのものしかなく、課金で上乗せするシステムが無いと想定してください。

今ならニンテンドーSwitch のDLサイトがこれに近い状況でしょう。

この前提があれば、個人開発者も戦える可能性があります。

大手であれば、もちろん大人数が開発に関わりますし、広報やプロデューサー、ディレクター、デザイナーなども加えた大所帯となります。

当然ながら、安く販売できるわけがありません。

200円で売って、10万DLなら売り上げが2,000万円。

上記サイトの資料によるとプロジェクトの中央値が20人。

会社だから家賃も機材も備品も電気代も清掃費も警備費も上乗せにしないといけないし、まあ1つのゲームを1ヵ月以内で作らないと厳しいですね。

1ヵ月ではとても作れないので、2年を要するとしたら24倍して4,800円の価格設定。

これに広告費をプラスして販売額は6,000円前後というところでしょうか。

6,000円の大作と200円の個人開発ゲーム。

アクション、パズル、RPGなどのジャンルは同じものとします。

クオリティを考えたら勝負にならないでしょうが、この圧倒的な値段の差は大きなアドバンテージになります。

大手メーカーにしたら、6,000円を1本売ったところで大して嬉しくないわけです。

相対的には、個人開発で200円を1本売るのと同じ値打ちしかありません。

つまり、30倍もの単価の差があるのに、10万本売った際の成功度合いは似たようなモノなのです。

いや、むしろ手柄を独り占めにできることを考えたら、個人開発の方が旨味は大きいでしょう。

大作ゲームだけ広告費が必要だって考えるのはズルくないか?

確かにそうです、軌道に乗るまでは個人開発でも広告を出す必要があります。

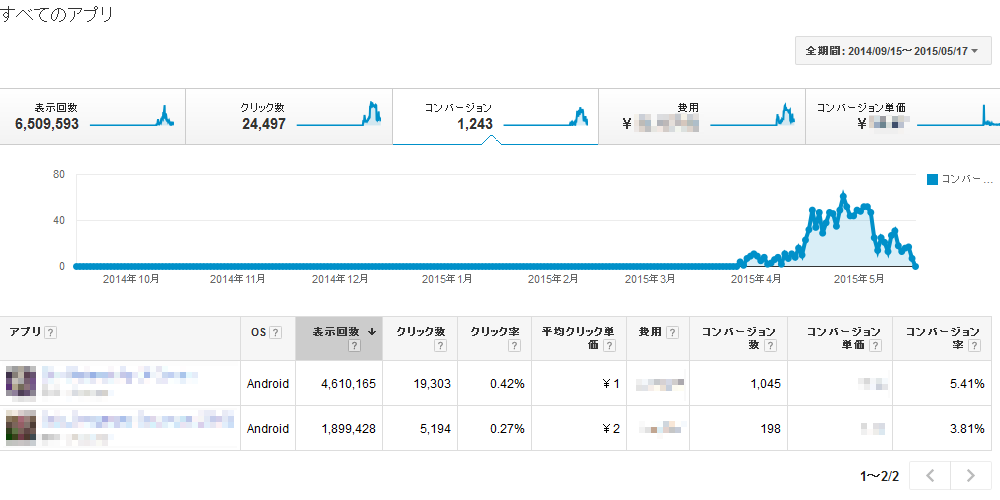

私に手持ちのデータがあります。

下記は Android の無料アプリに広告( AdWords )を出した際(2016年)のコンバージョン率です。

JAN 11/470 (2.3%)

FEB 12/616 (1.9%)

MAR 06/461 (1.3%)

APR 14/557 (2.5%)

MAY 07/539 (1.3%)

JUN 12/576 (2.1%)

JUL 10/483 (2.1%)

AUG 03/432 (0.7%)

SEP 06/414 (1.4%)

OCT 08/359 (2.2%)

累計だと 89/4907 (1.8%)でした。

他のデータを見たら、コンバージョン率が3~4%のものもありました(公式のダロンロードページに来たユーザーが実際にDLする率)。

ゲームだから全世界を対象にしました。

と、いうか日本だと単価が高すぎて話にならないので、フィリピンとかパキスタンとか安い地域に集中して広告を出した記憶があります。

大して予算もかけずにパキスタンの国内ランキング(ゲームの特定ジャンル)で16位に入ったこともあります。

上限クリック単価を日本だと20~40円に設定しないと広告配信されませんでした(2016年くらいの事情)。

逆に海外、東南アジア、中東などは安くて、クリック単価を1~2円にしても配信されました。

コンバージョン1件にかかる費用が最安の地域に絞ると(うまくいった際に)20~50円位だったと思います。

具値的な数字をあまりに書くと怒られるらしいので、ちょっと曖昧にしています。

無料と200円販売の場合にどの位の敷居の差があるのかは分かりませんが、ネームバリューが全くないアプリ(開発元も無名)だとしても、ダウンロードはしてもらえます。

200円ゲーム販売の実際の作戦としては、(採算度外視で)広告費を大目につけて1,000本でも売って、あとは口コミで売り上げが増えるのを待つ感じでしょうか。

良い評価やレビュー記事が増えてきたら、広告費を徐々に下げて黒字化していくイメージです。

SNS、YouTube、ブログなどで取り上げてもらわなければ無名ゲームは簡単には購入してもらえないでしょう。

初期投資として広告費が必要となりますが、6,000円の大作に200円の個人開発ゲームが打ち勝つストーリー、勝ち筋のようなものは見えます。

コンバージョン(目標達成)単価

2015~2016年頃の Android アプリの経験から書きます、現在は違っている点もあるかと思います。

基本的には日本国内でのダウンロードを狙います。

買い切りであれば、縛りはありませんが無料アプリなら国内市場を狙うしかありません。

なぜなら、日本人向けに出す広告のクリック単価が高いからです。

あるいは、日本の風土としてソーシャルゲームが課金されやすい傾向があるからです。

これは逆に考えると、当時でいう AdWords(現在は Google 広告)でアプリの広告を出した際に国内でダウンロードしてもらうためのコンバージョン単価が高いことを意味します。

クリック単価20円で5%だとしたら、コンバージョン単価は400円。

ユーザーを一人呼び込むのにかかる経費が、少なく見積もって400円です。

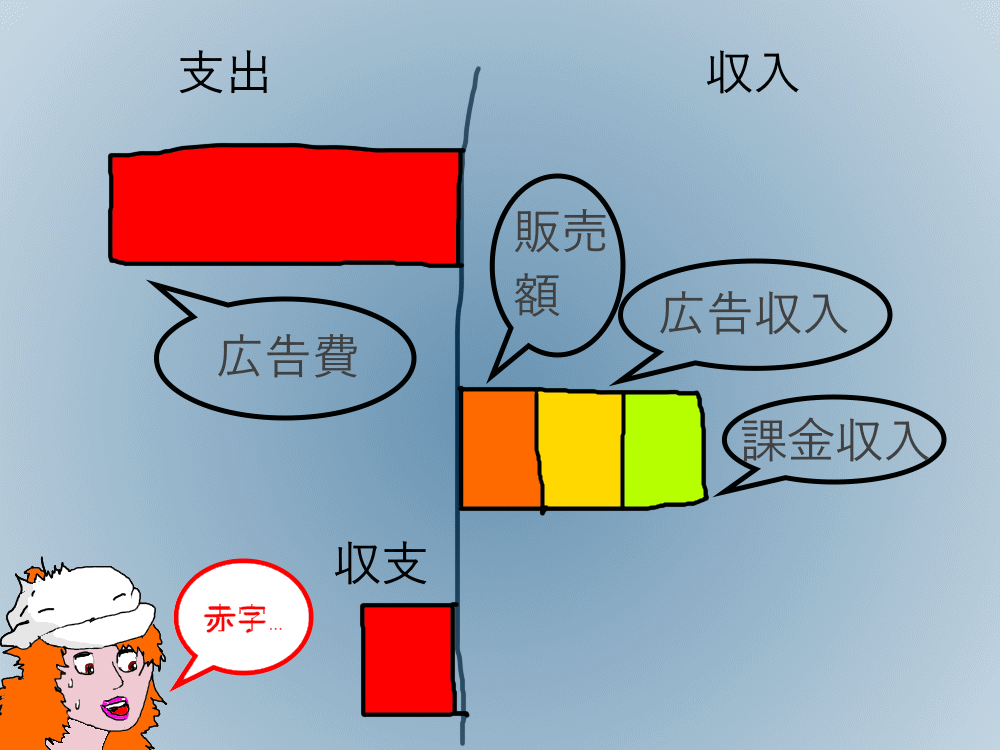

無料アプリで400円の経費をかけたなら、これを何らかの手段で回収しなくては赤字です。

一人のユーザーから広告費を400円も稼ぐのは無理な話なので、課金システムで利益を上げるか、AdWords などの広告に頼らずにユーザーを増やすしかありません。

無料サービスのトリック

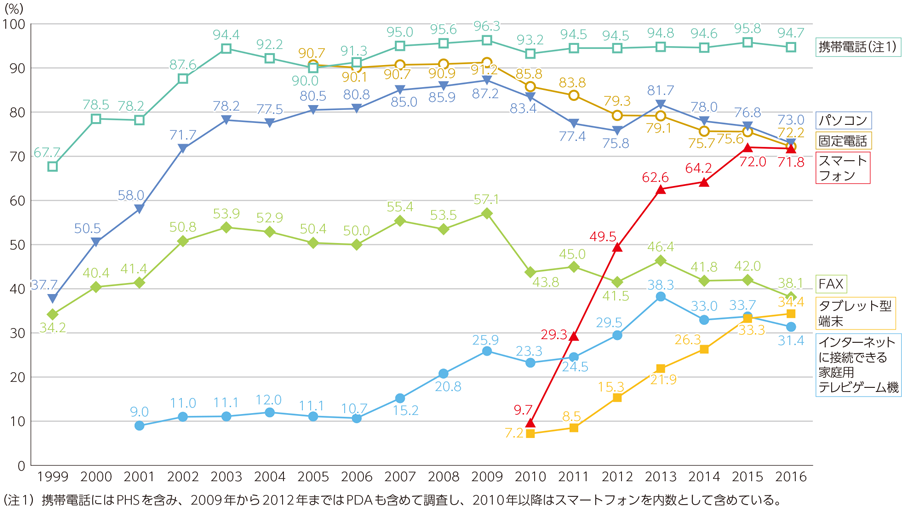

我が国の情報通信機器の保有状況の推移(世帯)

(出典)総務省 通信利用動向調査

上記は総務省のデータとなります。

2010~2013年にかけて急激にスマホが普及したことを示しています(赤い折れ線)。

下記に私のメモを掲載します。

Android アプリ界隈の雑感

2010年:稀にiPhoneの人がいる程度。クソゲーでもアップしたもの勝ち。

2011年:アングリーバード強し。個人開発でもアップしたらそこそこ。

2012年:スマホへの乗り換えが急増する。まさに過渡期。

2013年:大手及びヤリ手企業の本格参入によって、宣伝しないとダウンロードされにくい「素人殺し体制」が始まる。

2014年:ガラケーisデッド。完全にiPhone VS Android になる。Unity 開発アプリが増える。もはやプログラミング技術はいらない?

2015年:個人開発者や弱小デベロッパーには厳しい時代。「アプリ開発でいっちょやってやるぜ」みたいな人は、おそらく急激に減った。

2016年:カネでダウンロードを買い、ダウンロードでカネを得る…「資本家の一党独裁体制」が確立される。

まあ2013年までは、個人デベロッパーでも自由にやれた感じですね。

2013年以前の黎明期に個人開発の安いアプリ(100円とか200円)が多かった印象も特にないのですが、企業はスーパーファミコンやPSのタイトルのリメイク版を1,000~2,000円くらいで買い切り販売していた印象です。

個人開発の無料アプリ VS 企業の買い切りアプリの構図。

もっとも、この頃はスマホゲーム市場自体が注目されていなかった時代です。

企業も0からは作らず、PSP、ニンテンドーDS、Switch といった既存の携帯ゲーム機からの移植が主だったと思います。

iPhone は詳しくないのですが、2013年に Andorid 4.4 のOSがリリース。

これによって、スペックが向上して現代的な動作が可能となりました。

ガラケーからスマートフォンへの乗り換えもダイナミックに動き出し、企業が本腰を入れて参入してくる契機になったと思います。

そう…

無料アプリ+課金システムがすべてを蹂躙する時代の到来です。

こうなると、個人開発サイドはかなりのノーチャンスなのですね。

なぜなら、有名大作ゲームだとしても入口が無料だからです。

上手い仕組みを考えたものだと思います。

無料縛りを継続しても、ある程度は遊べるわけです。

ただ、ある程度進めるとゲームバランスが辛口寄りに破綻していることに気付きます。

そこから課金する、しない、という選択肢が問われるわけですが…。

買い切りゲームと違って、どこまでもリアルマネーをつぎ込むことが可能。

一人のお客様から、ゲームの枠を超えた大金を得ることができるデザイン。

仮にクレイジーな金額の課金がなくとも、離脱しない限り毎月毎月いくらかは払ってくれるのが非常においしい。

リースの感覚ですね。

気持ちの高ぶり、

それはリアルなおカネが動くから。

高額商品を買う時だってドキドキするじゃない?

ガチャはパチンコに例えられることもありますが、本質的には類似する部分を感じます。

従来の買い切りのゲームであれば、定額の入場料を払って一日中遊ぶこともできるパチンコ屋というイメージです。

ですが、現実のパチンコ屋では悪い展開に持ち込まれると時間当たり15,000~20,000円程度がずっと絞られる感じです。

たった一日で手取り月給の全額を消費することも可能、絞れるところからはトコトンというイメージ。

さらに類似点を見るならば、お金をつぎ込み続ける理由は「いい思いをしている他のユーザー」の存在です。

隣の芝生は青く見えるどころか、隣の芝生から小判がザックザクですからね、もうやめられない。

ライバルの存在は射幸心をアオるよな

リアルマネーをつぎ込むことで、暇つぶしのゲームを超えた何か…そう錯覚する心理が人間にはあります。

どんなに面白いストーリーや優れたゲーム性よりも、感情に訴えてくるダイレクトな何か…、それがあるのです。

これでは個人開発は勝てません。

通信網が発展した背景(そしてSNSが普及してきた時代性)もあるのでしょうが、「常時オンラインであること」が求められる世界。

マネタイズ(収益化)の手法が確立します。

個人開発者は「安さ」という武器を失い、企業は「ソーシャル」という武器を得ました。

個人開発者としてまともに戦おうとしたら…

・赤字覚悟で広告を出せる資金力がある

・個人開発者として(あるいは他の分野で成功しており)知名度がある

富と名声が欲しいのなら、富か名声のどちらかが必要です。

何だこの、根本のシステムが破綻しているクソゲーっぷりは!

巨人に駆逐される

理想はプロとアマの住み分けなのです。

1軍、2軍、アマチュアリーグ、草野球、これらを混ぜて試合をさせてどうするのですか?

とにかく、実績・コネ・¥カネ、何もないところから始めて成り上がっていく道筋がなくてはならない。

例えば Steam に個人開発者登録をして(100ドルらしいです)、

インディーゲーム紹介媒体に取り上げてもらうとか。

問題は媒体に取り上げてもらうことの難易度にあると思います。

まったく詳しくないので何も分かりませんが、「今度、Steam で新しいゲーム出しますので是非紹介していただけないでしょうか?」

と、メールでも差し上げて、果たしてそれで取り上げてもらえるのか?

これで無視されるのであれば、結局は同じ。

~理想的な世界~(希望)

個人開発者専用のプラットフォームがあって、そこの公式がやるのは安全性の保障とR15とかの表現規制のみ。

あとは、片っ端からDLして一定時間プレイした上で(素直かつ正直に)レビューをするボランティア集団がいる。

「操作性が悪いからキツイ、手直し希望。絵は上手になったね」

「〇●が××したら、何で~になるのか分からずに負ける、説明不足」

このように具体的に教えてくれたら、とても改善しやすい。

第3者のアドバイスは大事ですね。

私も最終的にはアプリレビューで親切に色々書いてくれる人がいて、大変ありがたかった。

だが、遅すぎたな(そこに至るまでに5~6年はかかったものな)、もっと早い段階でそういう意見をもらえれば…。

こうでもしてもらえないと、マネー(資本)の巨人とかフェイム(名声)の巨人に駆逐されるだけなんだよなあ…。

コメント