今回、コースを終えましてリスキリングのキャッシュバックも確定したので感想をお届けします。

お金だけではない、時間もかかる、精神力も削られる…

学習を迷っている方は受講するのかどうか、十分に検討してください。

当記事が多少なりともお役に立てれば幸いです。

2025年10月現在、経験者が長文で書いた感想はほとんどありません。

公式で書かれている内容に醤油をたらした程度の「コタツ記事」ばかり。

これではいけません。

中身のあるコンテンツはここだけ! 地獄のサマーキャンプから生還した受講生のつぶやきを、ぜひ刮目して読んでください。

記)コンバット(クリムゾン)越後

守秘義務というものがありますから、カリキュラムの詳細に関しては書けませんのでご了承ください。

受講料の根拠は?

DMMのAI関連キャンプは色々とありますが、当記事では「生成AIエンジニアコース」に関する体験談を書いています。

1ヵ月コースとか3ヵ月コースとか、受講期間によって枝分かれしています。

期間が長い方が料金が高くなります。

内容いっしょじゃねーか、

何でプライスが爆上げされるんだ?

人間が小さいですからね、こういった疑問は持ちます。

料金を考えるなら、最短の1ヵ月コースがいいのですが、期間内にコース終了しないとダメというルールを考えると、長い方がよいです。

私はコース終了まで160時間という結果になりました。

ちょっと過少申告なので、実際は200時間オーバーだと思います。

これを1ヵ月でできるのか? と、いう話なのですが、仕事しながらだと厳しいですよね。

私はバイオハザードリベレーションのプレイ時間が1ヵ月で200時間いったことがあるので、物理的に考えれば仕事しながらでも1ヵ月での修了は可能でしょう。

でも、この考え方は暴論。

200時間 何でもいいからやればいい そういう話じゃない。

訓練の成果がでる前提で、200時間受講するんだぜ

それなりに頭がスッキリしていて、精神的にも余裕がある、そういうステータスの整った状態で時間を確保することが前提となりますので、実際の労働時間と合わせて月250~280時間くらいに調整するのが無難だと思います。

その前提で考えるなら、仕事と並走するなら12週間コースがよいかと思います(私もそうしました)。

目安としては下記の感じでしょうか。

・4週間 仕事や学業が特に無いのなら

・8週間 パートタイムで仕事しながら進めるのなら

・12週間 フルタイムの仕事しながら両立したいのなら

・16週間 フルタイム & (残業多くて時間が取れない or 休みの日に用事が多い)

それで、期間が長くなると料金が高くなる問題ですが、週一のオンライン面談というものがあります。

当然、面談を実施するメンターの人は面談の回数が増えるほど負担が増します。

このメンターの人件費を確保するために、期間に応じて料金アップなのだと思います。

オンライン面談の意義は?

週一で面談がありますが、その際に次回までにここまで進めましょうという目標が設定されます。

この目標は、受講期間内に必須カリキュラムを学習し尽くすことを前提に計算されます。

今日は気分じゃないな~、

でも明日面談あるから進めとかないとマズイな~

実在する人間に進捗を報告しなければならないので、ハッパをかけられる感じですね。

会社で仕事をするメンタルに近いノリで、義務感が発生します。

学習しろ、という圧が無ければついついサボりたくなるものです。

だから、ちょっと辛くもあるのですが学習を進展させる加速材になると思いました。

もういいわ、やったことにして進めちゃお。

課題もコピペとChat-GPTに丸投げで乗り切ろう

こういう考え方に落ちてしまうと厳しくなると思います。

まあ…、何だかんだいって強制力はないから、コマを進めること自体は容易です。

ただし、後で苦しくなります、経験値を積んでいませんからね。

質問があるんだが、

毎回データファイルを手動で入れてから、プログラムを run するの?

何でそういう面倒なことさせるかな、ついつい忘れてエラーになるぜ。

あと、ここから本題の質問なんだが…

(ゴチャ ゴチャ ゴチャ ゴチャ …)

逆にこういう色々と人間に聞いてしまうタイプも面倒だと思います。

具体的な質問を遠慮なくしたら、とても面談の時間内には収まりません。

自分で調べてね、って言われると思います。

こう考えると、面談を効果的に扱える人は少ないのかもしれない、そう思います。

ですがフル活用で100の効果をもらえるとして、そのうちの一部、20とか30でもメンタリング効果として自己活用できたらいいんじゃないでしょうか?

本当に初心者でも大丈夫なの?

私はなんだかんだいって、プログラム初心者ではありませんでした。

Android でゲームを数本リリースしたことがあります。

何の成果もありませんでした! …けれども。

何の成果も無し、とはいっても教養みたいなものは身に付くのですよ、プログラムに関しての。

Android のときは、Javaベースの派生語であり、今回の生成AIエンジニアコースで使われている Python とは異なります。

ただし、違うとはいっても「根幹にある何か」みたいなモノは類似しています。

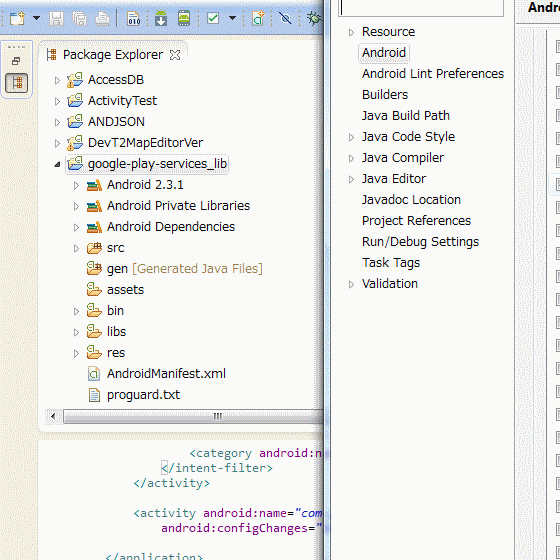

下の写真は、Android でゲーム作っていた時のエディター画面。

パッケージ構造というやつです。

色々なファイルが中にあって、フォルダの中にフォルダもあって、実際のプログラミング・コードが書かれたファイルも複数あって、データファイルとか、テキストファイルとかの添付もあって…という感じの概念です。

コース学習において Python という言語の基礎であったり、生成AI に関するフレームワークの解説はシッカリとされています。

しかし、パッケージ構造みたいな Python とか OpenAI とか関係なしに必要となってくる大枠な理解については、説明不足であると感じます。

そんなもの当たり前だろ。

当たり前すぎて、何から説明していいのかわからん。

開発やったことあるのなら、土台として理解しているはずだ

おそらく、こういう考え方していますのね、テキストの制作者が。

ラスボスの最終課題に突入すると、とつぜん main 以外のコードファイルが出現します。今まで1枚の石板で作っていたのに、何の説明も無く複数の石板で構成されたブツが登場します。

自作のファイルであっても、他の石板に関しては import しないといけない(外部パッケージを import するのと同じようにね)。

そんな初歩の初歩すら教材の中では教えてくれません。

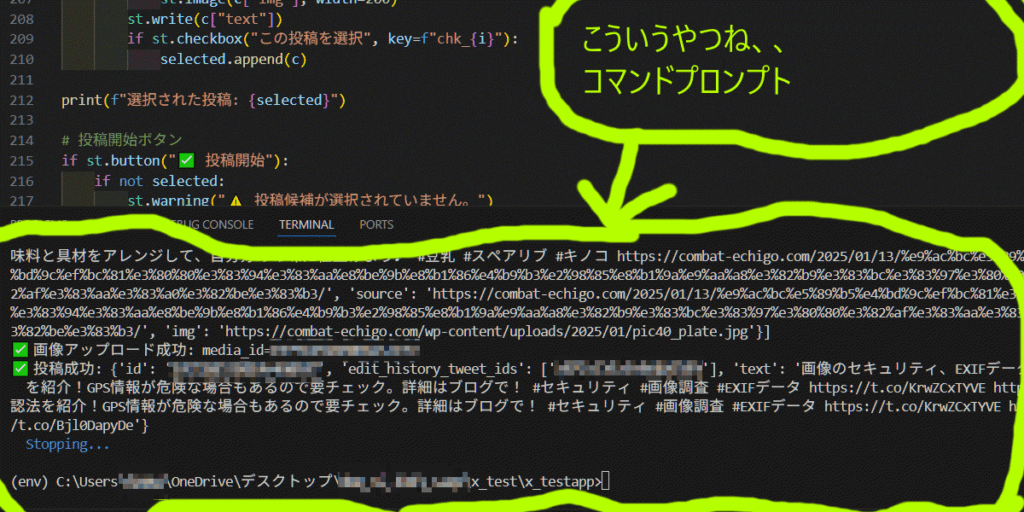

さらに今までは、味も素っ気もない黒地に白文字表示でプログラムの表示結果を見てきたものが、終盤に来ると急に一般ユーザーが使うような(一般的な)ビューに切り替わります。

↑基本的には、コマンドプロンプトで print 表示されるテキストを見て動作確認。

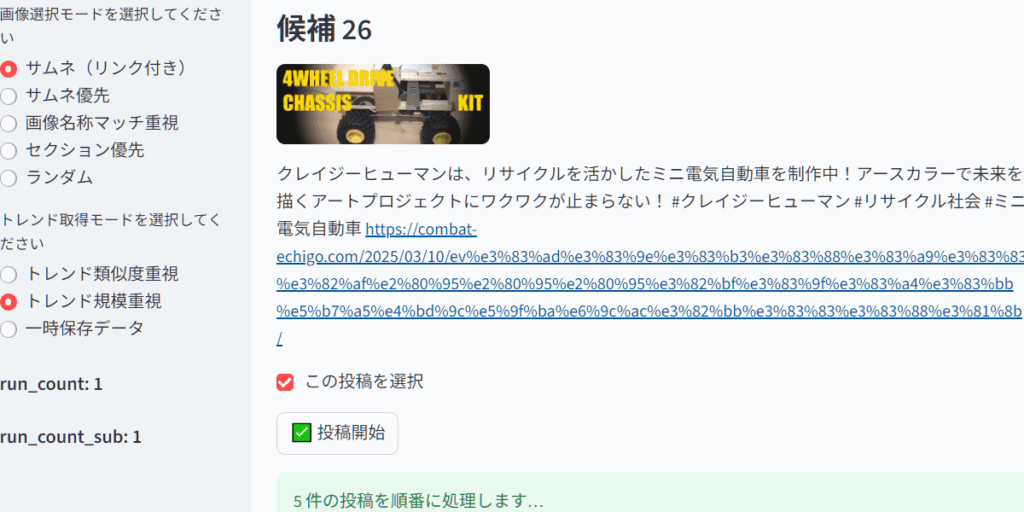

↓最終局面では、一般ユーザーが使用することを前提とした streamlit に挑戦します。

(下画面の内容は、DMM講座で実際に着手する内容とは異なります)

下の画面の方が馴染みのある感じですよね。

マウスでクリックしてポチポチ操作できるし、見た目もビジュアル的です。

それで、こういうビジュアルっぽい画面にするフレームワークを使うわけですが、これの取り扱いに関しては(初見ではないものの)ちょこっと課題で出てきた程度なのです。

しかも、ネット上にアップロードするためのデプロイに関する部分がメインの説明です。

(プログラム初心者であれば)ほとんど経験がないまま、複数のファイルを取り扱う「パッケージ構造」と「UIウィジェット系」をベースに最終課題に突入します。

獅子は我が子を千尋の谷に落とすという愛情表現です。

ありがたく受け取りましょう。

コレ、まじでどうするの?

ちょっと、震えるのではないでしょうか?

プログラム初心者でも本当にできるのかなあ?

無理だとは言いません、誰だって最初は経験値0スタートなのですから。

ですが、便利な時代になったものです。

学習で挫折しそうになった際に、強力な助っ人が存在することを知ります。

AIで行うコーディング

Chat-GPT に限らず何でもいいのですが、「Python でxxxというリストがあって、構造はこんな風になっています(print で出力したモノをコピペで見せる)。ここからn番目の要素で y, z だけ抽出した新しい辞書を作るにはどう書いたらいいですか?」

こんな風に質問すると、コーディングしてくれます。

これくらいの規模だと間違いはありません。

もっと、大きな構造を求めると整合性が合わない可能性が増えますが、とにかく作ってくれます。

あるいは、エラーが出た場合にエラー文をコピーして質問するだけで、なぜそうなったのかを考えてくれます。

エラー文だけで答えにならない場合は、付属の情報をだんだん付け足していくことでトラブルの真の原因にたどり着くことが可能です。

だから、AI を先生として利用することができるのですね。

生成AI の学習をするにあたって、AI から色々と教えてもらえばいい。

このメタ的な構造に気付いたとき、

「ああ、何とかなりそう…」

きっと、こう思うでしょう。

また、その質問ですか?

何回も何回も…

何時だと思っているんですか?

さっさと寝ろよ

こんな風にイラっとされることもないので、遠慮なく質問できます。

ですが、質問の仕方が重要になってきます。

私の聞き方が悪かったから、先生、誤解しちゃったんだな…。

意図しない答えが返ってきたら、反省して改善していく心構えを持ちましょう。

あと学生がレポートをAIに丸投げで出すみたいなことはせずに、理解不足の点を質問するにとどめて、なるべく自力で解を出すように努めましょう。

生成AI で何ができるの?

私もこの疑問に対する答えがずっと欲しかった。

今ならある程度は答えることができますが、その答えに対して私自身が評価するなら満足のいくものではありません。

なぜなら、SFにでてくるマザーコンピューター(≒神)みたいな凄さは感じないからです。

ある種の感動はあるものの、真の意味で革新めいたものを感じることはできませんでした。

ただ作業内容によっては、人間なら膨大な時間を要することを極めて短時間でやってくれるのは確かです。

ここを、どう取り扱うのか?

どうやって儲けるのか?

そのために何が必要なのか?

そうです、この必要なものを埋めるためのピースとして生成AIを利用するしかないのです。

上のリンク先でクドクドしく書いていますが、生成AIを活用するのであれば強力なデータベースが必要となります。

その基本構造はさすがに世界の先進企業は数歩先に理解していて、例えば SNS の X(旧 Twitter)ではデータ利用するためのAPI月額利用料が、高額です(フリープランはあるものの、機能を求めるなら月額200ドルから)。

生成AIを利用して無限ポストしたいのなら、

X に課金しちゃいなよ

英知の結集たるマザーコンピューターになれないのは、料金の壁、セキュリティの壁などによって情報収集に歯止めをかけられるからです。

処理能力の方に焦点が当てられることが多いように感じますが、情報収集が意外と難関です。

驚異の頭脳を持っていても、自分の脚で移動し目と耳と鼻で情報を取得できなければ周囲の変化を察知・分析することはできないでしょう。

200時間では、望めない。でも…

結局、200時間程度の学習では何かの分野においてマスターレベルになることは不可能でしょう。

しかし、私は最終課題の提出(事実上の修了)から2週間後には、自作アプリのアルファ版を作ることができました。

SERP でトレンド情報を取得して、そのキーワードを元にブログ記事の要約投稿を画像付きでポストするアプリです。

キーワードとブログ記事の関連性を計算したり、記事を要約するのに生成AIを利用しています。

「よっしゃ、ひな形ができたわ~。これでPVアップ支援ソフトとして売りまくったら大儲けやんかあ」と、期待だけはしました。

が、しかし、運用テストをすればするほど、ダメなところが浮き彫りになってきて失望してしまいます。

ビジネスとして成立させるには、不足しているものが大きすぎるのです。

しかし、コースを受講する前の私にこれができたのかと問えば、答えはノーです。

少なくとも、試行錯誤する権利(そのための最低限のスキル)は得たと思っています。

前向きのとらえるのなら、おれたちの冒険は始まったばかりだ…的な位置に来ることはできました。

そこに、価値を見出すかどうかだと思うのですね。

コースの卒業はあくまで「船出」であって、ここから先、幾多の困難を乗り換えなくては新大陸にはたどり着けないのです(何の保証もない)。

ですが、「船出」をしなければそこに到達することは、100%不可能なのです。

漠然とやるより確かな充足感

コースを修了すると実感が湧きますが、終点の寂しさみたいなものがあります。

今はプログラミングで色々やってみようと、よく言えばトライアンドエラー、悪く言えばヤミクモに行動しています。

こうなると成果をあげないと前に進んだ気がしません。

成果とは、収益…、収益の前段階としてのPVやインプレッションの増加…、そういう話になってくるのですが、これがもう全然だめ。

転職を目指す場合は、無事に次の職場を決めることが成果となるでしょう。

目指すものが何であれ、結果が出ないことに対してウンザリするものです。

良くも悪くも、コースを受講している最中は「進捗率」というパラメーターが上昇していきます。やっている最中は、内容に関して文句もあります。

「これ、やらないといけないの?」

みたいな。

そうは言っても、(多少の回り道を食わされた感じは常にありつつも)前進していく充足感があります。

この感じ…、ちょっと久しぶりで懐かしくもあるのではないでしょうか?

こういった学習は、向き不向きはあるものの頑張れば修了できるものです。

とはいえ、自主的に進めていくモチベーションが必須となります。

時間は…作らなくては確保できない。

日々の生活の中で時間を捻出する自己マネージメントが必要になります。

仕事は一生懸命やってますよ、だけど…仕事以外となると…。

自らの「やる気」を絞りだすことを忘れてしまった人は、やってみたらいいのではないでしょうか?

転職の斡旋に関して ~紹介とか~

これに関しては、希望する人はあなたの方からアプローチしてくださいね、ルートは用意するから…みたいなスタンスでした。

ぜんぜん、こちらのルートを利用しなかったので評価はできません。

これに関しては申し訳ないです。

もうちょっと若かったらね、ワンチャンあるかも? と期待して転職活動に踏み切ってもよかったかもしれませんが。

まあ、エンジニアとして社会経験を積んだ人が「意欲的に新スキル獲得にも手を出していますよ(ドヤぁ)」と、アピールをする分には一定の効果があるハズ。

どうせなので、ChatGPTさんに出してもらった答えを掲載して締めとします。

どうにもこうにも一般論ですが、的を得ていると思います。

🔍 結論

「DMM 生成AI エンジニアコース」を受講することで 転職に有利になる可能性は十分にある と思います。ただし、それを最大限に活かすには以下のように動く必要があります:

- 課題・成果物をしっかり作ってポートフォリオに載せる

- コースだけで終わらせず、自分でもプロジェクトを作る(GitHub公開など)

- 転職先が何を重視するか(実務経験か、問題解決力か、生成AIの応用力か)を事前に調べておく

- 学習期間・時間を確保して、しっかり理解する

コメント