最近はネット界隈でプロンプトというワードが盛んに登場します。

生成AIへの質問を最適化することによって、回答精度を高めようみたいな話です。

そんなに気張って数々のテクニックを盛り込まなくとも、状況次第では割といい答えをもらえるのですケドね。

いい答えをもらえるかどうかが運ゲーだとよくないわけです。

だから、プロンプトエンジニアという概念だってあるのです。

いつでも・どこでも・誰だって…正しい答えが欲しいのさ。

Hi、コンバット(クリムゾン)越後です。

今回は、人間の着眼点と生成AIの着眼点の差異に関するお話でございます。

状況の言語化

例えば会社で新人が困っていてパイセンに質問します。

「これ、あのログインできないんですけど」

どうやら、業務用のアプリにパスワードを入力してもエラーが返ってくるみたいです。

・パスワードを間違えていないか?

・逆にIDを間違えていないか?

・大文字と小文字の区別は正しいのか?

・NumLockがかかっていて、数字が入力できていないとか?

最近の生成AIなら賢いので、こういったケースも含めて答えてくれるかもしれません。

じゃあ、人間に聞くのと変わらないじゃないか、と思うかもしれません。

しかし、次のようなパターンならどうでしょうか。

「画面見せて…、…これ違うヤツ。〇〇〇システムにログインしようとしているのに□□□システムのログイン画面を出しているじゃあ、ないですか」

この場合、先輩は新人のPCに映されている画面を見て新たな情報を得たわけです。だから、容易に答えにたどりついたのです。

これを、AIに質問する形で解決しようとしたら…

IDとパスワードが絶対に正しいのにログインできません。

ちなみに、〇〇〇システムにログインしようとしているのに□□□システムのログイン画面を出しています、どうすればいいですか?

こういう、自らが置かれている状況を正しく伝える必要があります。

だいたいにおいて、自らが置かれている状況を正しく把握できていることは少ないと思います。

つまり、本当に過不足なく正しく質問できるのであれば、その疑問は既に解決できている可能性が割と高いです。

状況とか条件とか、それらをパーフェクトに伝えることの難しさよ。

ちょっと、算数の問題で遊んでみましょうか。

よくある時速差の問題です、これを生成AIに質問。

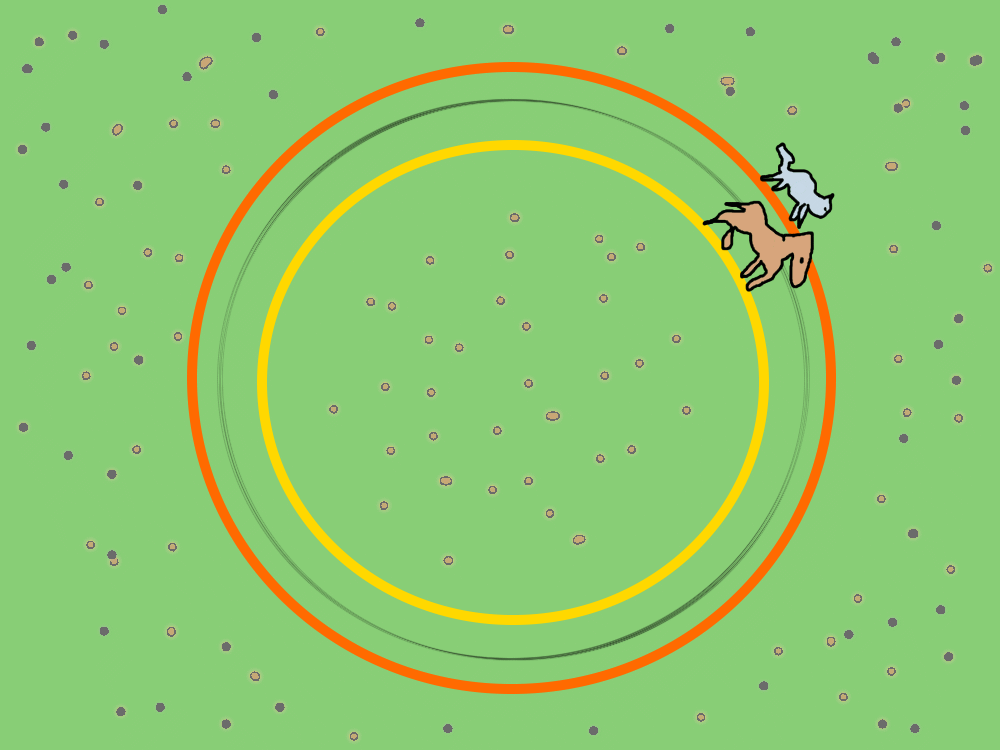

一周20mの円形のルートがあり、ポニーは時速6km、キャットは時速8kmで移動します。

同時に同方向に向けて出発したら、キャットがポニーを追い越すのは何秒後ですか?

✅ 答え:36秒後にキャットがポニーを追い越します。

実際にやってみたのですが、36時間経過してもキャットがポニーを追い越しませんでした。

なぜでしょうか?

実際に…

やってみた…

だと?

真面目に答えてくれた(優しい)

思考時間: 41s

(イラストは自作です)

ありそうな理由はコレです👇

同じ“円”でも、2人が別レーン(内側と外側)を走っていた場合。

外側レーンは内側より周長が長いので、**角速度(1秒あたりの回り具合)は「速さ ÷ 周長」**で決まります。

- 例:ポニー=内側 20 m、時速 6 km (= 1.666… m/s)

角速度 = 1.666… / 20 = 1/12 周/秒 - キャット=外側 26.666… m(=20 m の 4/3 倍)、時速 8 km (= 2.222… m/s)

角速度 = 2.222… / 26.666… = 1/12 周/秒

こうなると角速度が一致してしまうので、相対的な角度差がずっと変わらず、永遠に追い越しが起きません。

(36時間経っても並走のまま、という観察と一致します。)

人間が答えるなら…

実際にやってみたのですが、36時間経過してもキャットがポニーを追い越しませんでした。

なぜでしょうか?

実際にやってみたの意味がわからないのですが、まあ仮に本当にやったとしてさ。

36時間経過って話を盛ったね、そんな長時間観察していたの? アナタは何者?

まあいいけど…。

そんな、機械みたいに正確にポニーは時速6km、キャットは時速8kmで移動するんすか?

しかも、円形のルート上を外れることなく。

ポニーもキャットも好き勝手な方向に散っていって、追い越す追い越さないどころの話じゃなくなった感じじゃないんですか?

実際にやったらダメです。

実際にやるのなら、外周20mのインコースを走るミニ四駆Aと外周20.5mのアウトコースを走るミニ四駆B、みたいにありえる想定で仮定を作ってください、以上。

それとも、キャットとポニーという名前のロボットか何かなのですか?

それならミニ四駆と同列に考えてイイですね、ごめんなさい。

でも、アナタが説明不足であることに変わりはないので反省してください。

アホな質問にはアホな答えしか返ってこない

これに尽きるのではないでしょうか?

先ほどのポニーとキャットの円周時速差の件で明らかなとおり、ChatGPT などの生成AIは答えを無理やりにでも探求しようとします。

こういう設定なら、こういう仮定なら、あなたの質問に対して答えを出すことができます。

言うなればパズル的な思考。

だけど、引き伸ばしマンガでよくある「後付け設定」感がしませんか?

アホな質問に無理やり答えようとするから、変なことになるのです。

アホじゃないのなら、省略しすぎ。

赤の他人に言葉だけで疑問を投げるということの、ハードルの高さを理解するべきなのです。

ふだん、人と人の言葉のやり取りにおいては内容のほとんどが省略されていますし、受け手は「こういうことだろうな」と推測して内容を補完します。

まあ、話がかみ合わないまま延々とすれ違う場合もあるのですが…。

しかし、省略せずに情報を伝えることなど現実的に不可能なのです。

砲弾の弾着計算のためにコンピューターの技術は発展しました。

じゃあ、正確に目的地にぶつけるために「入力しなければならない諸条件」はどれほどあるのか?

これ以下の文章は流し読みで構いません。

ただし、正確な答えを得ようと思ったらアホほど地道で丁寧に説明しないとダメだということ。

こんなにいるのかい、情報が。

🔎 弾道計算に必要な主な入力項目

弾体(弾丸・砲弾)特性

- 質量(m)

- 口径・直径(空気抵抗特性に関係)

- 弾形(弾頭形状)と空力係数(実務では G1, G7 等の弾形係数やドラッグ曲線)

- 弾道係数(ballistic coefficient, BC) — 空気抵抗の指標

- 慣性・重心位置、回転(spin)特性(スピン安定やマグナス効果に影響)

- 弾薬ロット差・製造誤差(ばらつき・精度評価用)

発射条件

- 発射初速(muzzle velocity) — 非常に重要。実測(クロノグラフ)を使うことが多い。

- 発射角(仰角)と方位(方角)(エレベーション・アジュムス)

- 銃身残留圧・薬室温度・薬量(装薬の種類)(温度で初速が変化)

- 銃身摩耗・薬室長さ等の装備差

初期位置・標高

- 発射地点の緯度・経度・標高(高度)

- 銃身先端の高さ(地面からの高さ)

大気/気象条件(時間・高度依存)

- 気温(地上・高度プロファイル)

- 気圧(または密度) → 空気密度で抵抗が決まる

- 湿度(密度や音速に微影響)

- 風速・風向の鉛直プロファイル(高度ごとの風) — 横風・追い風が着弾を大きく変える

- 大気層の鉛直変化(温度勾配など)

地球回転・幾何学的補正(長距離射の場合)

- コリオリの力(発射緯度と方位)

- 地球曲率や地形の影響(非常に長距離では有意)

目標情報・座標

- 目標の緯度・経度・標高(標的の高さ)

- 目標までの直接距離(水平距離・方位)

- 照準点と目標の相対高度差

その他の物理効果(必要に応じて)

- マグナス効果(弾の回転により発生する揚力/偏向)

- 弾道加熱や大気の非一様性(非常に高精度解を求める場合)

- 弾の分散モデル(ばらつき・命中確率) — 実戦的な射撃では重要

言葉を文字通りに受け取ってはいけない

弾着の計算を入れ込んだのは、「正確に伝えないと、正しい答えは得られない」という具体的な例を示すためです。

しかしながら人間と人間の会話なんて、省略や言い間違いだらけだし、雰囲気で察することばかりではないか。

言葉なんて、あくまで伝達手段の一つに過ぎないのは間違いない。

最低限しか言わないから、阿吽(あうん)の呼吸でスムーズに理解してください。

君の経験があれば大丈夫。

会社でやり取りする業務連絡のメールですら、「こんなことは説明しなくてもわかるだろ」というニュアンスがにじみ出ていますからね。

わかりますよ、一から十まで懇切丁寧に説明することが面倒だってことくらい。

だけど、そうやって楽してきた分、文章だけで正確に伝える技術を失ってきたということです。

分かるヤツだけ分かればいい、そんなことあるのかね?

…だけどまあ、技術は進歩する。

今は無理でも、今後は文脈を思いっきり読んでくれるよう改善されるかもしれない。

この喪失が吉とでるか凶とでるか、それは生成AIの今後の発展次第…なのかもしれない。

コメント