水素(H)、ヘリウム(He)、リチウム(Li)、この3つの元素に共通していることは何でしょうか?

軽い。

そうです、原子量が小さいから軽いのです。

このことは、リチウム電池が高エネルギー密度を計上する根拠となっています。

ハーイ、サイエンスライターのコンバット(クリムゾン)越後です。

何事もエビデンスが大事っちゃ、大事ですね。

エレコム社のNaモバイルバッテリーを購入して使ってみました。

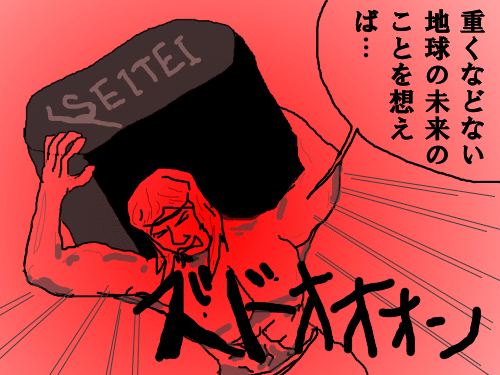

値段は高いが(9,980円、税込み店頭実勢価格)、重い・デカい・低容量の低スペック。

はたして、ロマン以外に何か長所はないのか?

↑これからのミライのためにエレコムができること

まずは、現代電池の歴史から振り返っていきましょう。

アップルとテスラが愛したリチウム

電池にはエネルギー密度という概念があります。

リチウム電池はエネルギー密度が高いため、スマートフォンに限らずEV(電気自動車)にも用いられています。

エネループなどの充電できる電池はニッケル水素電池なのですが、これと比べてリチウム電池なら同じ重さで2倍の電気容量を持ちます。

パナソニック社の電池事業沿革を見るだけで、最先端テクノロジーの移り変わりがだいたい分かります。

リチウム電池とニッケル水素電池が競い合うように成長しており、1996年には車載用ニッケル水素電池をトヨタ自動車と絡んで開発しています。

ですが、三洋電機を完全子会社化(2011年)した翌年、アメリカのメーカー向けに車載用リチウムイオン電池の供給を開始しています。

2012年には18650クラスだったリチウムイオンセルは、2017年には21700クラス量産へとパワーアップし現在(2025年)に至ります。

(上記ウェブサイトでは1865サイズ、2170サイズの表記である)

パナソニック社はテスラ社と長年のパートナーシップを築いており、リチウム電池を主力に捉えた模様です。

エネループの方(ニッケル水素電池)も継続していますが、車載用としてニッケル水素電池を取り扱う流れは消えていったようです。

欧州で実用化を目指すが失敗

一方でナトリウム電池はどうなのでしょうか?

上記は2015年の記事です。

同年9月にフォルクスワーゲンの排ガス不正問題が発生し、EUではクリーンディーゼルからEVへと大きく方針転換したタイミングです。

フランスの研究機関グループがナトリウム蓄電池を開発したと発表したのが、VWの排ガス不正問題から2~3ヵ月後なのです。

開発自体はもっと前からやっていたのでしょうが、発表のタイミングは不正問題の影響を受けて前倒しにされた可能性はありますね。

このときにナトリウム蓄電池が90Wh/kgを達成したと報告しています(当時としてはリン酸鉄リチウム電池に匹敵)。

昔から「レアメタルを使わないからいいだろ」と言われ、ナトリウム電池は有力な候補の一つではあったのです。

それはそうでしょう。

リチウムなんてわけのわからない原子と比べて、ナトリウムは地球上に大量にありますから。

それにリチウムはニッケルやコバルトといった、レアメタル仲間を必要とするのでコスト面・環境面でのデメリットがどうしてもあります。

上記文献(2022年)によると、時は経って電池のエネルギー・レートが向上しました。

現状、車載などに使われる高性能LiBは200~270Wh/kg(重量エネルギー密度)で、数年後には上限が300Wh/kgに達するとみられている。これに対し、NaiBは200Wh/kgにも達していない。

2015年にフランスの研究機関が発表したナトリウム電池の90Wh/kgという性能は、リチウム電池の発展によって突き放されました。

結局、ルノーのEVにはリチウムイオンセルが用いられています(アメリカや中国と一緒)。

もちろん、ナトリウム電池も性能アップはしつつありますが、なかなかリチウムに勝てる気がしません。

ただし、EVに限って言えば下記のような見せ方によって、シェアを拡大できる可能性は感じます。

・車体重量が重い

・航続距離が短い

・車体加速が遅い

・車体価格が安い

・充電速度が速い

・寒冷地で使える

連続で200kmしか走れないが、たったの10分で急速充電できる。

これならこれで、需要があるような気はしますね、まあどうなるのかは分かりませんが。

これからの技術として再注目

昔から存在はするものの、しばらく日の目を見なかったナトリウムイオンさん。

さすがパナソニック社が手を出さなかっただけのことはあります。

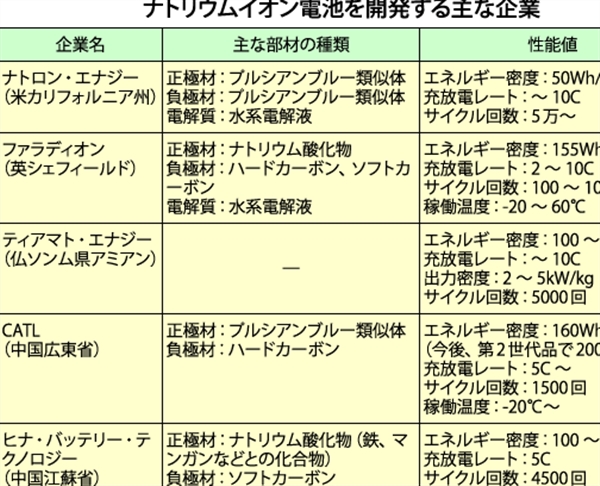

しかし、ここ数年は世界で見直されている気配があります。

大阪万博でナトリウムイオンバッテリー自販機(太陽光発電と合体)が登場するなど、これからの技術として期待されています。

企業としても生産と廃棄に関して負の側面が大きいリチウム電池よりも、環境負荷が小さいナトリウム電池の方がイメージアップに活用しやすいと言えます。

リチウム電池のリサイクルも本腰を入れてやろうとしているみたいですが、結局はコストとの兼ね合いでしょう。

リサイクルに資本が入ってきているリチウムと比べると、ナトリウムイオン電池の再生処理に関してはまだまだこれからという感じです。

技術的には高純度(99.99%)のナトリウムを抽出することはできるみたいですが、工業的な大規模スケールでやる企業がでるのかどうか?

ナトリウムイオン電池がシェアを拡大して、身近なところにも進出して当たり前の存在になる未来がないとも限らない、そういった状況です。

刮目せよ、一つの可能性として目が離せない、ぞ。

開封の儀 9000BK

とんでもなく長い前置きがようやく終わりました。

正直、あんまり書くことがなさそうなのでロングプロローグで誤魔化そうとしたら、バッテリー間の競争が激しすぎて収拾がつかなくなったぜ。

エレコム社のDE-C55L-9000BK

アマゾンでブラックを買いました。

ど~も、売り切れになりそうな雰囲気があったので急いで仕入れたのです。

実際、売り切れになりましたね。

実店舗でも人気みたいですね。

不思議な現象だ。

パッケージは重厚感があり、モバイルバッテリーとは思えない丁重な化粧箱。

そして、中身も重厚感。

お、重い。

で、デカい。

容量はこれっぽっち

9,000mAhと書かれているから、よくあるリチウムイオンモバイルバッテリー10,000mAhの9割の性能だと思うかもしれません。

しかし、ナトリウムイオンは3V、リチウムイオンは3.7V。

平等に比べると27Whと37Whとなるので、0.73倍くらいの容量しかない。

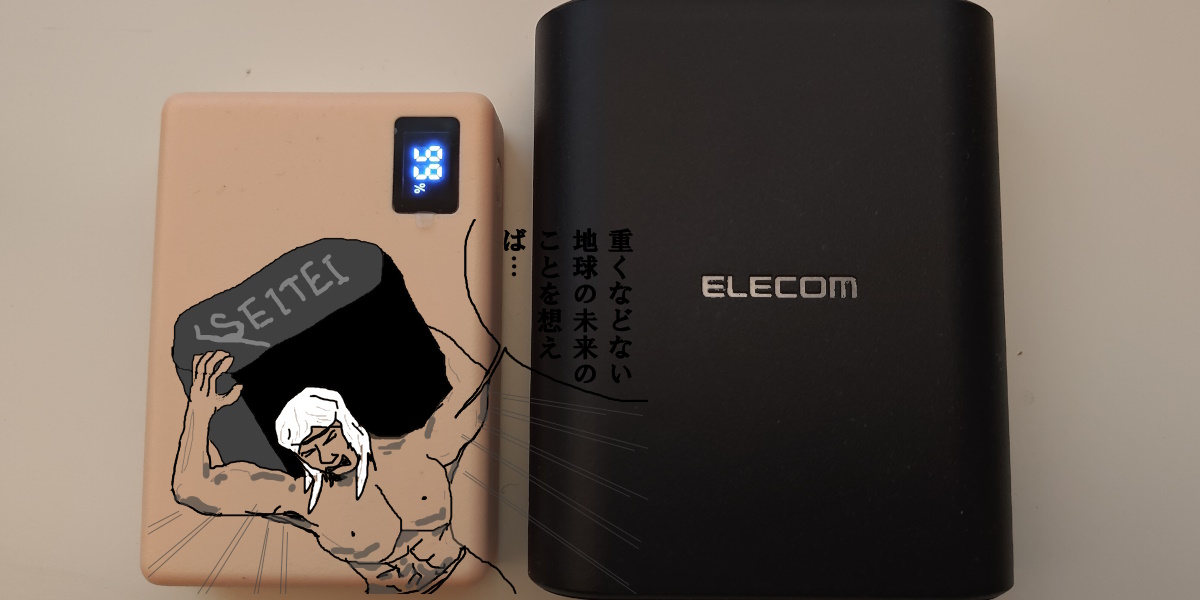

それにしたってボディサイズがこれだけ違うと、なんて言うか…。

いや、待て…いいものがある。

こ、これは。モスヒートの16,000mAh。

はい、この電熱ジャケットを買った際に付属で付いていたリチウムイオンモバイルバッテリー(写真右側)と比較しましょう。

重量はほぼ同じ。

大きさも若干違うが、似たようなモノ。

そして、容量はといえばモスヒートは59.2Wh…、

あれ、エレコム社のナトリウムイオン(27Wh)のダブルスコアの容量じゃん。

エネルギー密度では劣勢のナトリウムイオンモバイルバッテリー。

これは、事前に分かっていたこと、仕方ない。

冷え冷えでスマホを充電

暑いとか寒いとか過酷な環境下での使用に強いらしいので、雰囲気だけでも。

何とか、-10℃という環境を作り出したかったのですがそれも無理。

結局0~5℃という環境下でのテストとなりました。

ただし、モバイルバッテリー本体が保冷材に思いっきり触れています。

外気温が0~5℃の状況で、体の一部が氷柱と接触している。

これはもう、氷点下環境と言って差し支えないでしょう。

そんな、過酷なシチュエーションでスマホ充電を開始。

スマートフォンは、モトローラ razr50d(4,000mAh)です。

16%からスタート。

エレコム社Naの容量が少ないのは分かっているので、そこは重視しません(スマホ1回くらいは余裕だが)。

求めるのはスピード。

49分でモトローラ razr50d を100%まで充電完了。

これはモトローラ本体、接続ケーブル、モバイルバッテリーのType-C出力、この全てが急速充電に対応しているからできる芸当です。

今度は、モバイルバッテリー自体を充電します。

約30Wでの高速充電が可能。

ラストは徐々にブレーキを強めていくイメージですが、充電完了に近づくと出力W数が減っていくので、0W表示になったタイミングで終了。

40分くらいで満充電できました(モトローラを16%→100%にした分を補給するのに要した時間が40分ということ)。

まあ、早いですね。

USB Type-C の端子は出力45Wで、USB PD対応です。

スマホだと15Wで充電するはずなので、まあ速いです。

そして本体の充電速度も入力30Wなので、まあ速いです。

(本体充電が2倍速で終わらなかったのは、放電・充電ともに電気のロスが発生するからです)

実際の使い勝手を考えた際、容量よりもスピードの方が重要なケースが多いわけです。

容量によるビハインドがある分、他でカバーしようという作戦ですね。

この辺は、良く練られて製品化しているなあという印象です。

最新の技術をこの手に

このNaモバイルバッテリーの魅力を伝えるのは難しい…。

発火しにくいとか、繰り返し(5,000回!)使えるとか

実用的なメリットはあります。

でも、上記の特性なんて実感するのは難しいですよね。

毎日充電しても5年で2,000回にも満たないわけですし、発火しにくさを実感するために勤め先の工場にあるプレス機で押し潰す酔狂な人もいないでしょうし。

さすがだな、って思ったのは(まだ新しいからかもしれませんが)、アマゾンで偽物が出回っていない点です。

いやだって、重くてデカくて並の容量、表面にナトリウムイオンバッテリーですって書いておけばスペック上は違和感ないヤツですからね。

リチウムイオン電池3本入れるところを1本にして、余ったスペースに鉄とか砂とか詰めておけば偽物の出来上がりってわけです。

でも、やらないのは何故?

まだ彼らは気付いていない、新技術が持つ光、そこにハイプライスの付加価値があることを。

などと高尚なことを考えながら、新しいテクノロジーがもたらすビジネスの変革に思いをはせつつ、デスクの片隅で文鎮代わりにでも…って書類の上に載せておくのが

違いの分かる OTOKO なのですわ。

あえて言おう。

ロマン以外の長所などいらぬ、と。

コメント