近年では乾電池に類する製品の種類が増えましたがゴミ回収における自治体の対応は様々であり、それらの処分に悩む方も多いかもしれません。

政府よりリチウムイオン方式のモバイルバッテリー等の廃棄・リサイクルに関する新方針が告知されましたので、ご紹介します。

市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策について(通知)

循環摘発2504151号

上記の通知(2025年4月15日)について要約させていただきます。

対象(宛)は各都道府県の廃棄物行政担当者となっております。

廃棄に困ることが火災の要因?

リチウム蓄電池起因の火災が令和5年で8,543件発生しており、深刻な課題です。

同年、リチウム蓄電池の分別回収を行っている市町村は75%に留まっていました。

そこで、リチウム蓄電池等を標準的な分別収集区分の一つに位置づけることにしました。

リチウムイオン電池が一般廃棄物として取り扱われることになります。

家庭の乾電池は、自治体の不燃ごみまたは有害ごみとして処分できます。ただし、リチウムイオン電池は一般ごみとして捨てることができません。

【乾電池の処分方法】・自治体のルールに従って、透明な袋に入れるかそのままコンテナに入れる

・地域の集積所などへ持込む

【リチウムイオン電池の処分方法】

・リチウムイオン電池を搭載している製品は、火災や爆発につながる可能性があるため、一般ごみとして捨てることができません。

AIによる概要

上記内容が変わることになります。

これまでは、リサイクル法の一環である拡大生産者責任(EPR)に基づいて製造事業者等に一定の役割を果たしてもらう方針でした。

モバイルバッテリー等の回収を行っているメーカーもあります。

小型充電式電池のリサイクル活動を共同で行う団体(JBRC)に加盟しているメーカーもあります。

しかし、製造事業者の自主回収や団体加盟が必須ではないため、引き取ってもらえない製品があるのが現状です。

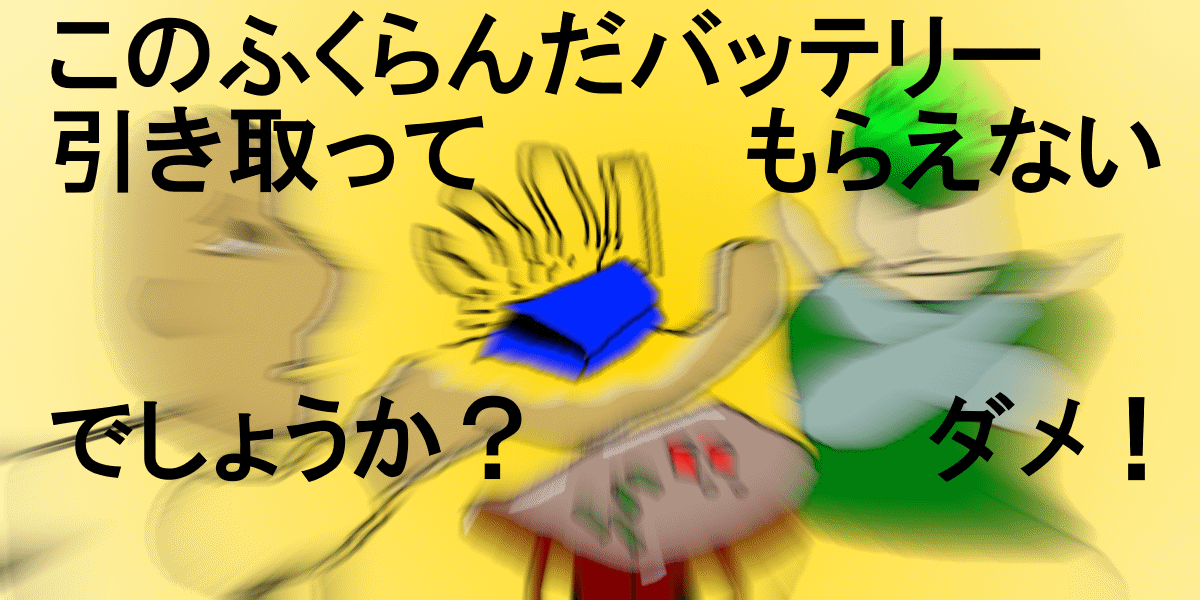

加えて、劣化によって内部膨張したリチウムイオン電池は引き取りの対象外になるなど、問題も抱えていました。

このため、全ての市町村において、当該市町村の区域内で発生するリチウム蓄電池等が一般廃棄物となったものの処理について廃棄物処理法第6条第1項の一般廃棄物処理計画に位置付けること等により、

循環摘発2504151号

家庭から排出される全てのリチウム蓄電池等の安全な処理体制を構築していく必要がある。

2.リチウム蓄電池等の適正処理に関する方針

循環摘発2504151号

今後のリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針の検討に際しては、次の各事項について留意されたい。

・分別収集区分が分かりやすく排出しやすいなど住民にとって利便性が高い収集方法とすること。

・回収したリチウム蓄電池等の保管を適切に行うこと。

・可能な限り回収したリチウム蓄電池等を国内の適正処理が可能な事業者に引き渡すことで、循環的利用、適正処理を行うこと。

回収に関する詳細

回収に関して、かなり具体的な記述があります。

住民に対して、下記のようなものに関しても回収方法を明示しなさいとの通知です。

アマゾンで買った海外製の無名メーカー品であり、製造者への問い合わせもできない。

しかも膨張・変形している。

専用の回収ボックスの設置を求めています。

将来的には瓶、缶、ペットボトル、リチウム蓄電池、のように同列で扱ってもらえるのが理想です。

住民への注意喚起・情報提供が求められています。

③ 周知・広報

循環摘発2504151号

エ. 火災事故等の主な原因品目である

「モバイルバッテリー、加熱式たばこ、コードレス掃除機等のバッテリー、スマートフォン、電気かみそり、電動工具、ハンディファン、電動式玩具、作業服用ファン」

等については、特に積極的に品目名を明示することが望ましい。

上記品目を見ると、今更ながら多様な製品にリチウムイオン電池が用いられているのが分かります。

例えば小型扇風機の購入を考えた際、下記の電源供給方法があります。

・100V電源からコンセント接続

・ノートPCなどからUSB接続

・単3などの乾電池を使用

・内蔵されたリチウムイオン電池を充電して使用

調べると内蔵バッテリー製品のシェアが非常に大きいことに気づきます。

自治体が回収してくれるのであれば、製品を分解して電池だけ取り出すという方針でも大歓迎です。

また、取り外しが容易ではない製品は分解せずにそのまま排出することを周知せよとの一文もあります。

「こういうこと書いていないかな?」ということが、概ね記述されており将来像がイメージしやすい官報となっています。

誰が費用負担すべきか?

この通知は具体的かつ実用的であり、製作者は入念なリサーチを行ったことがうかがえます。

大変素晴らしい流れだと思いますが、一つだけ懸念点があります。

循環型社会の実現や行政の費用負担を考えた際に、やはり製造者に一定の負担を強いることは必要ではないかと思います。

そのメーカー負担は販売価格に上乗せされるでしょうが、購入代金の一部はリサイクル費用であるべきです。

最低な言い方をするならば、今まで自主回収やJBRCに加盟していなかったメーカーおよびそういった製品を愛用するユーザーが最も得をする形となります。

今後、環境面や安全面に真摯に配慮する事業者が損をすることが無いよう、また回収に取り組む各自治体の財政が圧迫されることが無いよう、法整備や税制もふまえた体系が整えられることを望みます。

とはいえ、やはり素晴らしい流れ。

自宅にある多数のリチウムイオン電池を気軽に廃棄できるのは、素直に嬉しいことです。

それによって、潜在的な発火・火災リスクも抑えられるのですから、ここは環境省の見事な舵取りに対して称賛したいところです。

コメント