ミニ四駆は皆さんご存じでしょうよ。アバンテかホライゾンか忘れたけど、隣町まで買いに行ったなあ。

漫画もあってダッシュ四駆郎ですよ、yeahステキ。

私の名はキャッシュ凡苦労、もといコンバット(クリムゾン)越後です。

アバンテの組み立ては極めて簡単だったはず(小学生の時の記憶なので、ハッキリしないが!)。

でも組み立てに失敗したことは無かったはずなので、多分簡単なのでしょう。

この工作基本セット(タミヤ楽しい工作シリーズ)は、まあまあヘビーですよ。

・部品が細かい

・取説がわかりにくい

・駆動部品なので失敗すると動かない

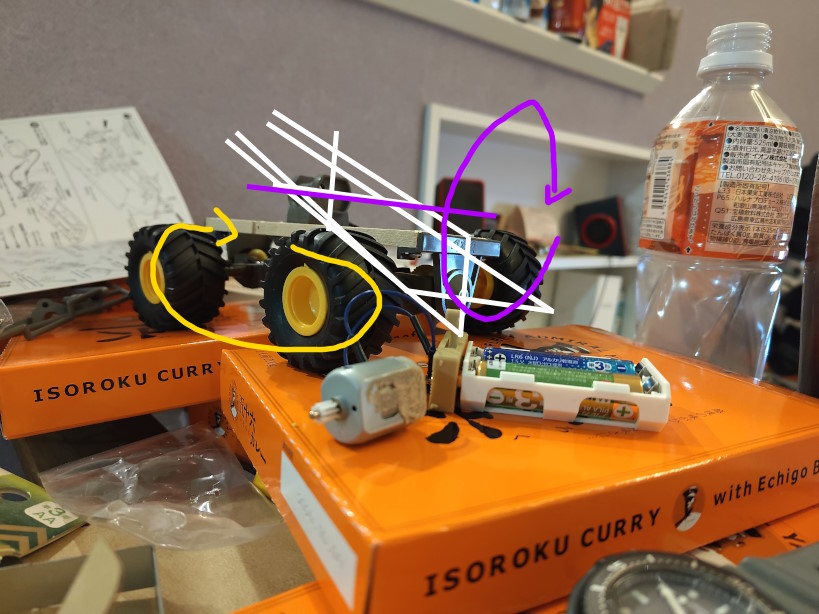

ただ、今回、素直に組み立てるのではなく、乾電池ではなくモバイルバッテリーで動く仕様にします。

さらにアクションカメラを仕込んで迫力のある映像を撮ります。

先に最終段階付近まで進展した状態の動画をお見せしましょう。

動画を観たら「乾電池が付いているのに何でモバイルバッテリーをつないでいるの? 意味がわからない」と、思うかもしれません。

でも、アレは単3電池に見えて単3電池ではありませんからね。ただの導体です。何を言っているのか意味が分からないと思うが、アレは乾電池ではありません。

米粒より小さいボルト・ナット

まずはこの写真をご覧いただこう。

50円玉と比較して、いかに小さい部品が多いかご理解いただけると思います。

米粒どころかゴマ粒みたいなサイズ感。

この小さいボルトを、小さい穴に入れてナットを絞める。

こうやって、電池ケースなどを作っていきます。

こんなミニマムなパーツを床に落としたら目も当てられないので、ちょうどいい容器を用意しましょう。

私はロックアイスの空箱を使用しました。

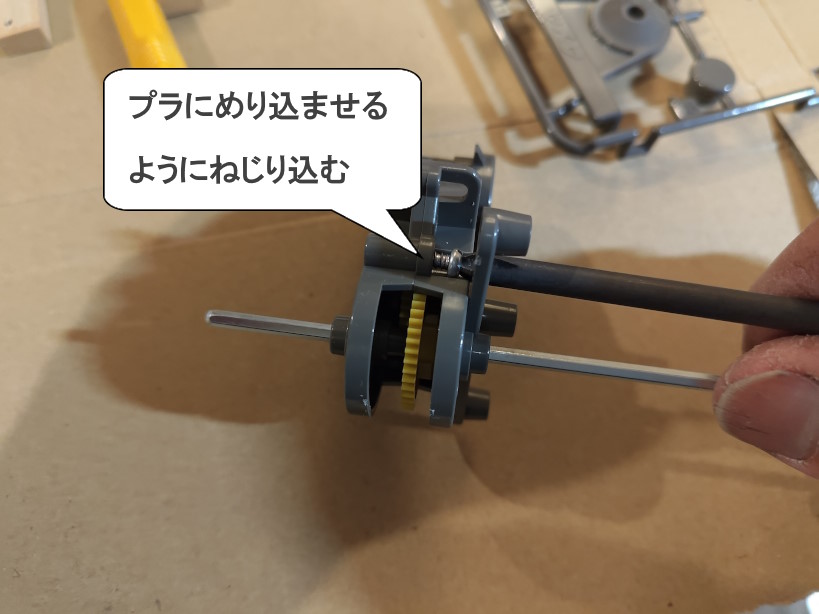

ギアボックス

歯車と歯車をかみ合わせて、回転軸をずらしてタイヤを回すようにします。

モーターの回転は飛行機のプロペラをイメージすると分かりやすいですが、車の正面から見て右回りor左回りです。

タイヤの回転は当然のことながら、車の側面から見て右回りor左回りです。

側面から見て右が前方なら、右回りで前進するのです。

一応、この車は4輪駆動なのでモーターの動力をシャフトを通じて前後輪両方に伝達しています。

こういったギア関係の組み立てはミスをすると、車が動かないという致命的な不具合が起こりかねないので慎重に行いましょう。

とはいっても、かなり難解。

差し込み部品とか、どこまで押し込んだらいいの? と思いきや、後から専用の治具(じぐ)があることに気づく。

治具はプラパーツの一部であり、設計上、ジャストの位置まで差し込めるような構造になっているのですが、その治具の存在自体に気づきにくい。

マニュアル(取説)を作った人は、何だかんだいってスゲー知識があるんですよ、この工作キットに関して。

だから、色々なことが当たり前だと思ってしまってね…、初心者に手取り足取り教えるような親切設計では無いです。

いや、でもね、文章なら読んでいく順番って明確に決まっています(線を追っていく形)。

ところが設計図みたいなやつって、平面ですよ、面。

コマ割りがわけわかんないマンガをテキトーに読むみたいなもので、会話の順番がメチャクチャ。

「おはよう」→「君たちの給料を減らすことにした」→「何で?」→「経営が厳しいんだ」→「そんなあ」

これが正しい順番だとして

「何で?」→「そんなあ」→「経営が厳しいんだ」→「おはよう」→「君たちの給料を減らすことにした」

これだと、意味不明でしょ。そんな、意味不明なことだってありえるのだ。説明が面だから。

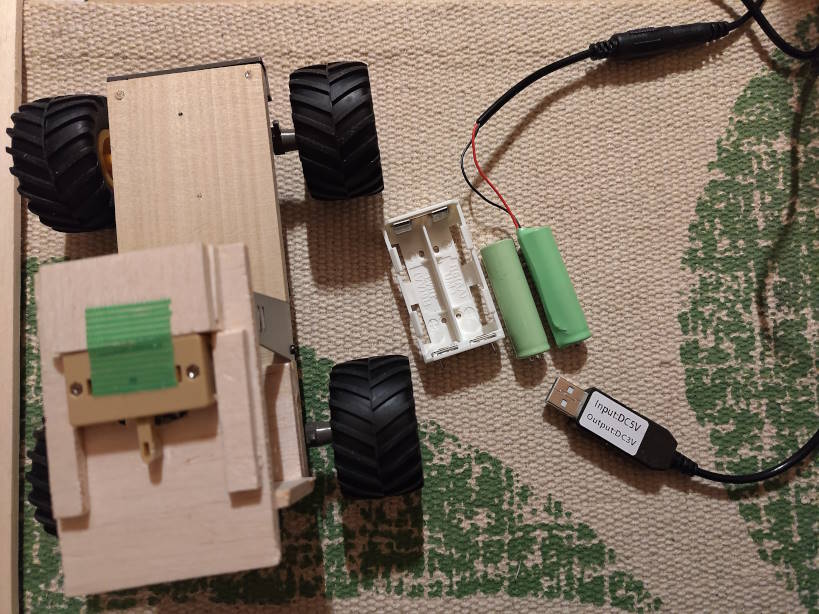

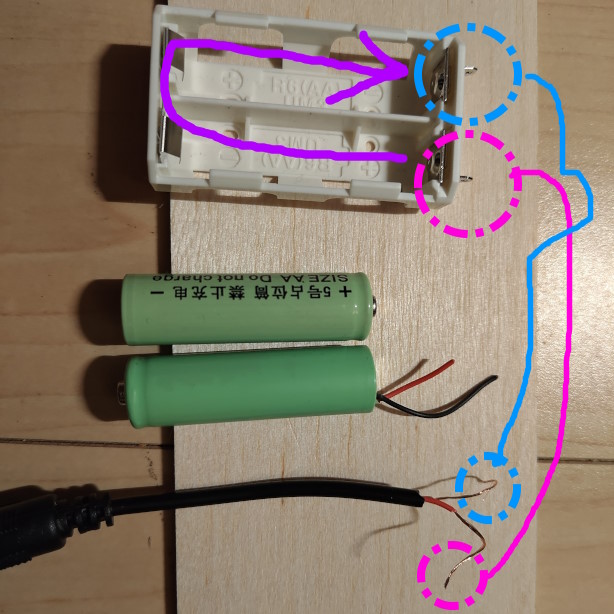

中華ダミー電池ケーブル

この製品は単三型の電池っぽいものが付属で入っています。

通常の電池はマンガンであったり化学変化を起こす物質が内部に蓄えられていますが、これは偽電池なので外骨格のみです。

詳しい説明は下記リンクでどうぞ。

最終的には操作スイッチ(前進・停止・後進)に配線をダイレクトにつないだので、ダミー電池いらなかったのですが…、

まあ、単3単4で動くリモコンなどに使うとACアダプターやモバイルバッテリーでも動かせるよ、という製品です。

ただ、ダミー電池は抜きにしても欲しかったのが、5Vを3Vに降圧する装置でした。

電池2本で動くモーターなので、3V仕様なのですね(電池1本は1.5V)。

これに、モバイルバッテリーの電気を流すと5Vであり過電圧となるので、う~ん・マイッチングなのです。

というわけで、どの道、必要だったのですこの製品が。

電池の仕組みも調べましたが、難しいね。

電位差の異なる2種類の金属と触媒が必要。

イオン化傾向の大きい方がマイナス極。

イオン化傾向の小さい方がプラス極になります。

単純に金属原子のイオン化傾向に頼るのではなく、マンガン電池の酸化マンガンの場合、Ⅳ価のマンガンは不溶性の酸化物MnO2になりやすいから実質イオン化傾向が強いってことみたいですね。

自然放電というものがありますが、これだと微量しか金属イオンが流れません。

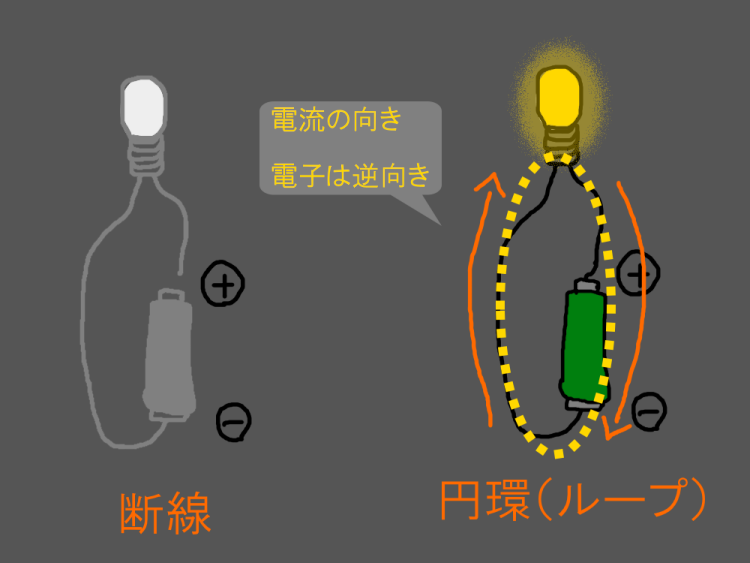

基本はループさせること。

豆電球から2本の銅線が伸びているのを想像してください。

1本の銅線が電池のプラス極に、もう1本の銅線がマイナス極に接すると円環ですね、流れがループします。

この状態だと、電池の内部で化学反応が活性化して金属イオンの移動が激しく起こり、つまり電気が流れます。

ダミー電池とモバイルバッテリーをつないで車が走ったのには、ちょっと感動。

ダミー電池のケーブルをばらして、+と-それぞれをスイッチボックスに直結させて車が走ったのには、ちょっと感動。

どれもこれも理論通りの結果であり、必然。

化学の教科書通りの現象が起きただけで、何一つ目新しい発見では無いのです。

それでも、こういった科学の実験系は成功すると好奇心が満たされますね。

教科書で無味乾燥に書かれている一つ一つが奇跡の発見であることを実感し、人類の英知に敬服する瞬間です。

なぜ誰もこういう真似をしないのか?

「モバイルバッテリー ミニ四駆」で検索すると99.9%がモバイルバッテリーで電池を充電する話題となります。

二次電池と呼ばれる充電式の単3とか単4電池ですね。

下手したら、人類でモバイルバッテリー自走カーを作った愚か者は一人もいないのじゃないですか?

この理由はわりとハッキリしていて、電池の方が軽いのですね。

単3電池が24gくらい。

エネループとかエボルタも容量次第ではありますが、1本30g未満なところです。

電池ボックス+単3電池2本で60gくらいかな。

一方で今回使用したモバイルバッテリーは180gくらい(さらにUSBケーブルの重量が加算される)。

確かに航続可能距離は長いかもしれないが、重心は高くなって安定性が落ちるしスピードも悪化するでしょう。

ハッキリ言って、やるメリットが見当たらないのですね。

制作の目的とコンセプト

メリットが純ゼロの行為を行うなんて…、本当にただのクレイジーヒューマンなのか?

いや、きっと理由があるはず。

どんなに意味不明でも、行動の元となる何らかの理由が。

そもそも、何を作りたいのか?

そこを説明していませんでした。芸術作品において、作品のテーマは重要。

EVってあるじゃないですか、電気自動車。

それのミニチュア版を作りたかった、表現したかった。

意識高い系のコンセプトビデオを作ろうと考えていまして、そのための「ミニ電気自動車」。

【円筒形】充電式の乾電池より、【箱型】モバイルバッテリーの方がリチウムイオン蓄電池を表現するのに適している。

いやあ、本当にそんな(しょーもない)動機ですよ。

(後から知りましたが、エネループなどの充電式の単3電池はニッケル水素なのですね。やはり、テスラでお馴染み、リチウムイオン電池を搭載しないとEVの雰囲気でませんよ! と、いうことで正しい判断でした)

それはそれとして、意外と工作☆楽しいですね。

皆様もよきクラフトライフをエンジョイしてください。

コメント