一説には3,000種とも言われるレトルトカレーの世界…、深いですねえ。

ご近所スーパーで買えないブツ(長岡なら普通に売っていそうなのですが)をアマゾンで取り寄せました、コンバット(クリムゾン)越後です。

今回は越後とカレーに注目、その無謀な企画から選出されたのが

五十六カレー

です。

プレーン(気になるお値段は…)

ちょっと棘のある辛さ

肉の存在感がすごい

妙に腹が膨れる

若干、脂っこいのかな

和気あいあいはぶっ潰す! そんな、きつめの上司っていう印象ですね。

もうちょっと柔らかくなって欲しい(肉は柔らかい)

そういう方向性でトッピングするのがよさそうだ。

販売価格は舞茸入りが660円、越後の牛肉入りが790円となっています。

後者を5つアマゾンで購入しました、Amazon で久々に送料を払ったね。

カレー合戦の際にスーパーで購入した品の大半が400円未満だったことからも明らかですが、レトルトカレーで790円は高級品です。

実際は665円+送料でしたが、ちょっと気軽には食べられないなあ。

私はこの企画のために、連日のように食べましたけどね。

ちなみに、「大阪・難波 自由軒 名物カレー」が注文していないのに同梱されていました。

サービスでしょうね、この感覚は昭和っぽくて好き。

チーズ&ソーセージ

まあ、まろやか。

棘がなくなって気さくになった感じ。

丸くなったかな、個性は減りますけどね。

食べやすくて、いいんじゃないでしょうか。

カツカレー

今回はヒレカツ。

身が分厚すぎて中が生焼けだったので、レンチンしたら旨味汁がたれてきてちょっと失敗。

でも、カツとイイ感じに混ざり合う五十六カレー。見た目はどうにか、ならないのかな? 盛り付けと写真撮影の技術がなっていないですね、相変わらず。

味の違和感はぜんぜんないですね。

あと、トンカツと一緒に食べると、逆にレトルトに入っている牛肉の存在感がしっかりしていることを認識。

肉が肉を引き立てるみたいな。

この越後の牛肉は柔らかくていいですね。

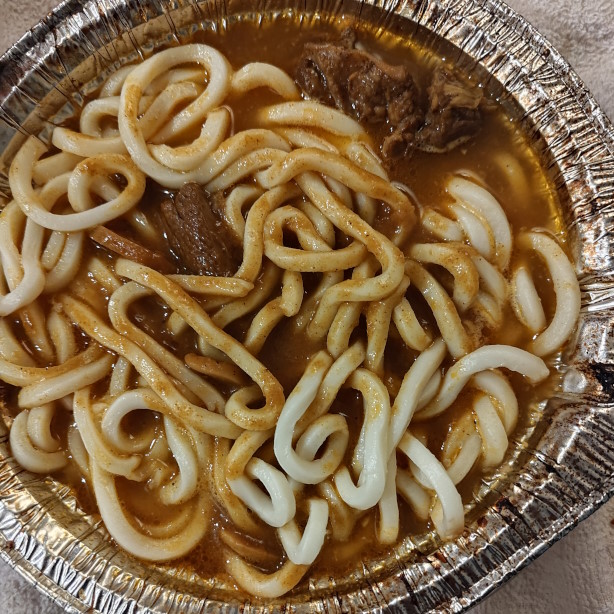

カレーうどん

ちゃんこ鍋を利用(具材を食べた後に残ったダシにカレーとうどんを足す)。

これ普通に、予想通りのカレーうどんですね。

ちょい辛め、ダシで刺々しさが薄まってマイルド感はあります。

インパクトはないが、おいしい。

目玉焼き&ベーコン&コーン

バランスって大切ですね。

トッピングの物量が多すぎて、ほぼほぼ乗っ取られた感じ。

おいしいけれど、もともとのニュアンスを忘れてしまいそう。

やはり、卵の中和力はすごいですね。

マイルドになって辛みもどこかに消えてしまった。

カレーソースで食べるエッグ&ベーコンみたいになってしまった。

※総評としては、割と個性的な存在感を持つカレーでありながら、何とでも調和・融合する懐の深さを見せる、そんなところであります。ここから先は、山本五十六氏の考察をお読みいただきたい。

海軍カレーで暑気払い

山本五十六元帥が航空隊の副長だった頃、青年将校に暑気払いとして辛口カレーを食べさせたという逸話をもとに、ホテルニューオータニ長岡のシェフが旧海軍で愛された味をベースに、豊富な材料とスパイスを加えました。

パッケージ裏面より引用

航空隊の副長?

空母には航空機が載りますから、海軍の航空隊というものも理解できますが、そこに在籍した人が出世するということが驚きです。

つまり、航空機の運用を(かなり早い段階から)重視していたことが窺えます。

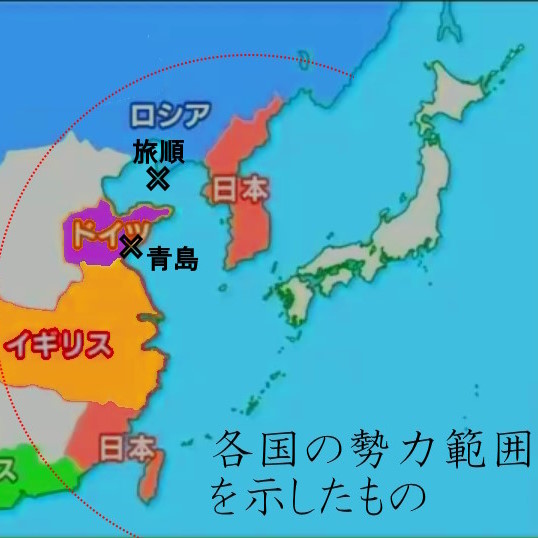

海に囲まれた日本の地理が大きな要因だと思われますが、大陸型の欧米列強とはまた違った視点で(より大胆な)航空機の運用を構想していたようです。

あまりに早すぎる空母機動部隊の構築

20世紀の中頃(ちょっと曖昧な表現ですが)に至ると、空母の運用が海軍としての要であり、大艦巨砲主義は過去の遺物と考えられています。

日本が空母の運用により戦果をあげたことは、世界的な戦術転換点となっています。

1941年12月10日(真珠湾攻撃の2日後)、マレー沖海戦で航行中のイギリス戦艦2艦を沈めて、航空機の戦艦に対する優位性を決定的なものにしました。

1921年に日本の鳳翔が進水、新造船としての航空母艦では世界初です。

1941年末の時点で就役していたアメリカの空母は、30年代以前の旧式を除くと、レンジャー、ヨークタウン、エンタープライズ、ワスプ、ホーネット…

数えるほどしかありません。

イギリスでもアーク・ロイヤル、イラストリアス、フォーミダブル、ヴィクトリアス、インドミタブル…、

数えるほどしかありません。

日本は、「赤城」「加賀」「蒼龍」「飛龍」「翔鶴」「瑞鶴」で真珠湾攻撃を実施しています。

普通に考えて疑問しかないのですが、国力差を考えたら強力すぎる日本の空母群。

さすがのアメリカは1942年以降にバカみたいに新造空母を生み出していきますが、1941年時点では日本が最も力の入れどころを把握していたようです。

空母と艦載機を用意して乗組員の訓練および指揮の統制を確立…、戦力として構築するのには時間がかかります。

1937年の日中戦争以降に日米の関係が悪化しますが、そこから準備していたのでは到底、間に合うわけがありません。

海軍航空隊はこうして生まれた

明らかにハワイとか東南アジアとは別の「攻撃目標」があったはずです。

何をするための戦力だったのか? 当時としては、まだ実戦で成果を上げていない空母部隊を運用して…。

わざわざ入念に準備する以上は、戦略的な目標があったはず。

その答えは日露戦争にありました。

1904年の日露戦争中に旅順港内を空から偵察する必要性が生じ、海軍航空隊が創設されました。

第一次世界大戦で日本は、ドイツの勢力範囲であった中国の膠州湾(1914年に青島占領)や山東半島、赤道以北のドイツ領南洋諸島を攻撃しました。

上陸部隊(陸軍)でドイツの要塞を攻撃しますが、海軍も出動し膠州湾の封鎖、掃海、陸上部隊への砲撃支援を行っています。

巡洋艦「高千穂」がドイツの魚雷で撃沈された他、作戦に参加した海軍も損害を受けています。

この当時は、飛行機の軍用化も進められていましたが、まだ複葉機の時代であり戦果も限定的でありました。

この戦闘経験は、海軍航空隊の進路に大きな影響を与えたと思われます。

この後、鳳翔が進水(1921)。

山本五十六は、大正12年(1923年)の初冬に隊付として霞ケ浦航空隊(霞空)に着任しています。

海軍なのに航空隊に着任とは、当時の軍人として珍しかったのではないでしょうか。

航空部隊を運用して何をするのか? 様々な戦術を20年くらいずっと考えていたことでしょう。

ところが、日中戦争で中国の内地へと戦場が移っていった際、海軍は攻撃目標を失った形となります。

当然、活躍の場を欲しがったことでしょう(沿岸部でのコンバットを)。

一つ一つの出来事が、その後の伏線になっていることがわかります。

海と空を連携させることが理にかなった策であるのと同様、海と陸で軍を連携させることが重要だったに…できませんでした。

越後長岡藩の悲劇とその後

ここで、まさかの時代を逆行する展開。

明治17年に旧長岡藩士髙野貞吉の六男として生まれた髙野五十六。

日露戦争の日本海海戦で負傷した21才のときを経て、32才で旧長岡藩家老山本家の家名を継ぎ山本五十六となりました。

越後長岡藩はいわゆる賊軍であり、戊辰戦争において薩摩藩、長州藩、土佐藩を中心とした新政府軍と戦っています。

考えてみれば、こういった賊軍地域の人々は少数派…、近代における激動の中で敗戦を経験した人々です。

徳川幕府を倒し、日清・日露戦争で勝利したと勢いづく薩長の軍人とは一線を画したのかもしれません。

戦争を始めても終らせることは難しい。旧陸海軍中央にいたのは薩長出身の親独派で、親英米派は排斥され、太平洋戦争は薩長出身の好戦的な軍人によって引き起こされた。だが、戦争を終結させた親英米派の鈴木貫太郎は関宿藩、三国同盟に反対した米内光政は盛岡藩、親英米派の井上成美元海軍大将も仙台藩で、薩長に賊軍とされた奥羽越列藩同盟地域の出身者である。日米開戦に反対したが、やむなく真珠湾攻撃を指揮した山本五十六も賊軍の長岡出身だ。賊軍の軍人達は戦争の悲惨さを知っており、官軍が始めた無謀な戦争を命懸けで終らせた。会津のような賊軍地域にとって、明治150年は戊辰150年であり、祝賀ムードとは一切無縁である。

新潟市医師会より引用

人の情念が作り出す歴史

私なりに山本五十六氏を考察しましたが、地元からの支持を感じる場面が多かったのが印象的です。

歴史のそれぞれの事象は、確立されたものであり動かしがたい事実です。起きた出来事そのものは既成事実であり、今後も何ら変わることは無いでしょう。

しかし、その事象に関わった人々の立場や考え方は、多くの文献や証言を調べてもなお、余りにも深く複雑であり一言で結論するなどはできません。

人の意思およびそれぞれの選択と行動が、その集合が歴史の一幕を構築します。

ですが、あまりにも肥大化したその集合体は一人一人の思惑とは乖離した結末を用意し歴史に杭を打つ、だからこそ未来は誰にもわからない。

必ず勝者は生まれ、今後の趨勢を意気揚々と語るのかもしれませんが、それを運命と呼ぼうが、天命と呼ぼうが、いずれにせよ勝者であっても混沌の一部にしかすぎません。

予想はできても、何一つ確定していない明日がある。そこに対してどう望み、どう臨むのでしょうか?

我々はどう生きるべきなのか。

そんなことを考えながら、カレーを食べる人間がいるのでしょうか?

コメント