ワンチャンってよく聞きますけど、語源は麻雀用語らしいですね。

家に麻雀マンガがあるのですが、その中に「ワンチャンス」っていう言葉が出てきた気がしたんですよ。

それを確かめたくて、ときどき流し読みしていたのですが、見つからない。

ワンチャン見つかるって思ったけど見つからないの、ハーイ、コンバット(クリムゾン)越後です。

…、と思っていたら意外な人物がソレを口にしていた。

ひろゆきが言っているとばかり思っていました。

結論から言うと「天」(福本伸行 作)の中にありました。

平成初期 フロッピーディスクの時代

1992年(平成4年)、

金丸氏が議員辞職、水泳で岩崎恭子さん(14)が金メダル、貴花田関と宮沢りえさんが婚約、米大統領にクリントン氏当選、ユーゴ連邦崩壊…

こんな時代です。

スーパーファミコンで「スーパーマリオカート」「ドラゴンクエスト5」発売。

ヒット曲では、突然の訃報に残念なところですが、中山美穂&WANDS「世界中の誰よりきっと」、サザンだと「涙のキッス」。

あとドリカムの「決戦は金曜日」「晴れたらいいね」、山下達郎の「クリスマス・イブ」、他にもいっぱい…、かなり豊作の年ですね。

バブル崩壊でバラ色の未来が不確かになっていく中、今でも記憶に鮮明なヒット曲がさく裂した平成初期。混乱と狂騒。

そんな頃、竹書房からひっそりと発行された「天」。

東西決戦の序盤の一幕でもある話のタイトルとしては「もどし」。おそらく、単行本の5巻か6巻に収録ですが、いずれにしても1992年発行です。

近代麻雀ゴールドに掲載されたのは、もう少し前かもしれません。

ワンチャンスという言葉は、麻雀用語として古来(?)より存在していました。

オーラスとか焼き鳥とか、独自の用語が多い世界ですからね。

元々はネガティブな意味で使われる言葉だった

麻雀におけるワンチャンスの本来の意味は、現代の「ワンチャン」とは違った概念です。

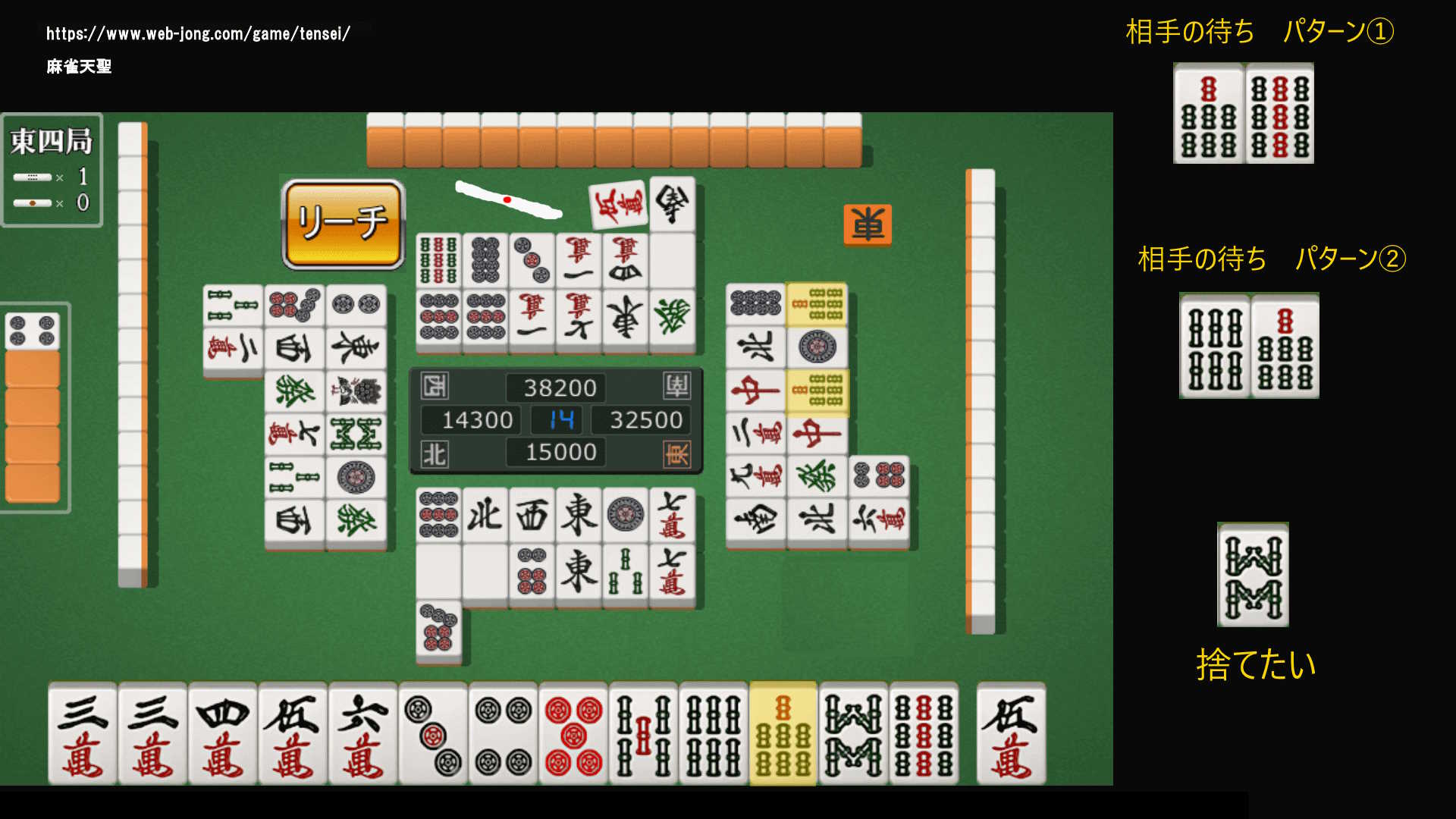

麻雀は34種の牌が4枚ずつ、全136牌を使用します。

例えば、北(ペー)で当たり、という場合、この北(ペー)は4枚あるのですが、状況次第では実質4枚未満です。

例えば、捨て牌として(誰の目にも明らかな状態で)3枚が場に出ていれば残り1枚しかありません。

4枚が場に出ていれば、残りは0枚です。

誰も手役(ポーカーでいう手札と同義)に持っていないし、山(未来に引く牌)にも無い。

これを、ノーチャンスと言い、3枚が場に出ていて残り1枚なら「ワンチャンス」です。

対面のリーチに対して八索を捨てたい(九索を捨てた後に)。八で当てたいのなら、待ちは七九のカンチャンか六七の両面となります。いずれにせよ、七索の所在が3枚知れていて残り1枚なので、ワンチャンスということです。ワンチャンスしかないから八索は通せる(可能性が高い)ということです。

こんな用途で使うみたいですね。

ワンチャンスしかないから無理だろ、ワンチャンスしかないからこの牌は安全だろ、みたいなニュアンス。

ワンチャンスしかないっていうのがポイントで、ネガティブな表現なのですね。

現代のワンチャンは、逆のニュアンスで、ワンチャンいけるんじゃないの? みたいにポジティブな表現で使われます。

東西決戦の緊迫した場面 ざわ… ざわ…

ところが、コテコテの麻雀マンガでありながら、現代のニュアンスでワンチャンスが使われているシーンを発見しました。

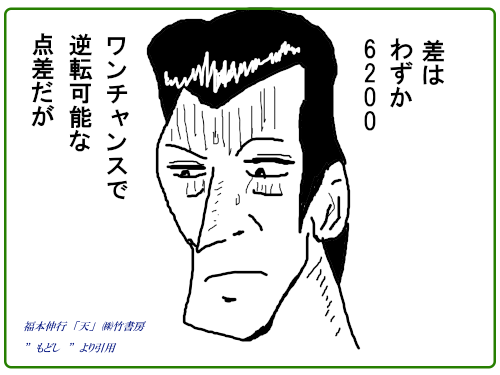

差はわずか6,200

ワンチャンスで逆転可能な点差だが……

ワンチャン、逆転できそうだが… って、ことでしょ。

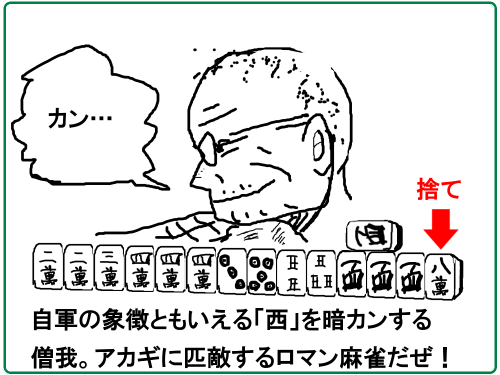

暗カンで符が高くなっているし、三色・イーペーコーあたりも狙えそうです。

僧我がアカギから直撃を取らなくても、6,200の得点差を十分にひっくり返せる道が見えます。

西の阿久津は、現代のワンチャンの用法に近い形でワンチャンスを言葉にしています(心の中で)。

ただ、ワンチャンス=1回 という用法な気もしますが。

本来の麻雀用語的な使い方をするなら、アカギのリーチは四萬が臭いが、僧我さんが3枚抑えているからワンチャンスしかない。これなら、いける。

みたいな感じですかね。

英語的な文法だと

I have just one chance.

これで、「僕にはチャンスが1回だけある」。

天の作者の福本先生は、(カイジで有名ですが)言葉使いが独特ですからね。

凡人とは違う用法が出てきても不思議はありません。

まあ、ハッキリ言って意味が通じれば何でもいいのですけどね。

~きっとうまくいくと言えないこんな世の中は

ワンチャンの時代背景としては、パチンコでチャンス(好機)と言われた際に「うわっ、これ当たらんパターンや」という雰囲気が醸成されたことも見逃せません。

「絶対無理ってわけじゃないけど、期待できないな~」

そこから転じて

「期待できないけど、うまいこといけば…」と、いうニュアンスで定着したのではないでしょうか?

折しも冒頭で触れた1992年。

バブル崩壊で不況深刻化と言われだした頃合いです。

そこから現在に至るまでの、空白の〇〇年だの就職氷河期だの言われる曇天(どんてん・くもりそら)の空気感。1992年には時価総額世界トップ50に日本企業は10社ランクインでしたが、最近はトヨタ1社のみです。明らかな下り坂。

そんな世の中にあっては、大っぴらに「期待している」とは言えなくなったのかもしれません。

「ワンチャンいけるだろ」という言い回しの裏には、「うまくいくと信じている」とは言えない世の風潮が絡んでいると思えます(あきらめムードというか)。

なんだか、悲しくなってきたね。

景気づけにワンチャン、この記事にリンクでもしていただけませんか?

↑ ワンチャン狙いがバレバレな男子あるある

あわよくば、という意味合いが強いのかな? 結局。

コメント